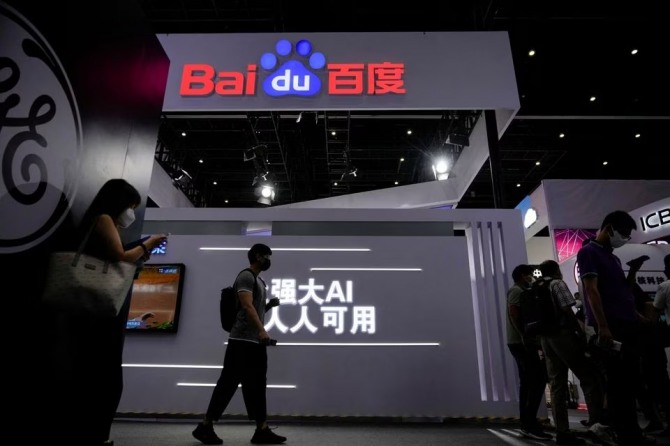

바이두 '어니 봇' 내달 대중 공개

알리바바·텐센트·바이트댄스 등 추격

알리바바·텐센트·바이트댄스 등 추격

이미지 확대보기

이미지 확대보기챗GPT가 화려하게 데뷔하고 난 뒤 전 세계의 테크기업들은 이번 달 챗GPT와 유사한 AI챗봇을 개발 중이라고 앞다퉈 밝혔다.

그중 중국 빅테크 기업들의 AI 개발이 특히 주목받고 있다. 그러나 한계가 없는 것은 아니다.

다음은 중국 주요 테크기업들이 발표한 AI 관련 프로젝트다.

중국 최대 검색엔진이자 거대 기술기업 바이두는 22일(현지 시간) 자사의 챗봇 프로젝트가 먼저 검색에 탑재돼 3월에 대중에게 공개될 것이라고 설명했다.

바이두의 공동 창립자인 리옌훙(54) 최고경영자(CEO)는 전날 사원들에게 보낸 내부 서한에서 "바이두는 중국 AI 시장의 장기적 성장을 가장 잘 대표하고 있으며, 이 새로운 트렌드의 최상위를 차지하고 있다"고 자신했다.

바이두 회장은 자사가 중국 AI 시장에서 최상위권이라면서 중국판 챗GPT가 되겠다는 야심을 밝혔다.

'어니 봇'의 기능에 관해 알려진 바는 거의 없지만 바이두는 검색엔진에 어니 봇을 탑재하고 비디오 스트리밍 플랫폼 아이치이(IQiyi)와 어니 봇을 연결할 계획을 발표한 바 있다.

상하이의 블록체인 칩 사업가 쿵화웨이는 "시장은 챗GPT에 상응하는 바이두의 어니 봇을 기대하고 있다"고 말했다. 높아져 가는 기대감에 바이두의 주가는 최근 급등했다.

바이두 외에도 알리바바, 텐센트, 바이트댄스 등 중국 주요 빅테크들은 모두 챗GPT와 유사한 생성형 AI 개발 경쟁에 뛰어들었다.

중국 전자상거래 대기업 알리바바는 23일 4분기 실적 발표를 할 예정이다. 알리바바는 2017년부터 AI 관련 기술을 연구해 왔으며 내부적으로 AI 프로젝트를 테스트하고 있다고 밝혔다. 그러나 알리바바의 AI 프로젝트 출시 일정은 알려지지 않았다.

알리바바의 라이벌이라 할 수 있는 징둥닷컴도 AI 프로젝트를 연구 중이라고 밝혔다. '챗JD'로 알려진 이 프로젝트는 소매 및 금융 관련 서비스에 중점을 두고 있다. 회사 측은 자사의 AI가 쇼핑사이트에서 제품 요약 생성 및 재무 분석과 같은 작업을 지원할 것이라고 말했다.

중국에서 1위 메신저 앱 위챗을 운영하는 텐센트(Tencent)는 성명에서 자연어 처리를 계속 연구하고 있다고 발표했다. 자연어 처리는 바로 챗GPT의 기반이 되는 인공지능 분야다.

이번 달 챗GPT가 중국에서 유행하는 주제가 되었지만 중국 국영 미디어는 지나치게 달아오른 챗GPT 열기에 자국의 검열 및 데이터 규정이 중국에서 유사한 기술의 발전을 제약할 수 있다고 지적했다.

실제로 외신은 22일 소식통을 인용해 중국 규제 당국이 텐센트와 알리바바 계열사 앤트그룹(Ant Group)에 자사 플랫폼에서 직접 또는 제3자를 통해 챗GPT 서비스 액세스를 제공하지 말라고 지시했다고 보도했다.

문제는 또 있다. 생성형 AI를 만들기 위해 가장 필수적인 것은 바로 AI 프로세서 칩이다. 엔비디아는 그래픽처리장치(GPU) 시장 최강자로 AI 프로세서 시장에서 엔비디아의 점유율은 80.6%에 이른다. 그러나 최근 미국 정부가 고성능 반도체의 중국 수출을 제재해 중국 기업은 정상적인 경로로 최신 AI 프로세서를 구할 수가 없다.

또한 중국의 기존 AI 개발 목표와 지향점이 챗봇과는 거리가 멀다는 지적도 나온다. 중국 기업들이 발표한 AI 관련 논문들을 보면 물체와 행동 식별, 얼굴 인식이나 탐지 같은 감시에만 특화돼 있다. 중국 정부의 사회통제장치로 작동해온 AI 기술인 만큼 챗봇과는 거리가 있다는 평가다.

익명의 중국 내 대표적 AI 기업 임원은 "대화형 챗봇에 베팅하느니 고객 서비스 등 특정 산업 분야에 힘을 쏟는 게 현명할 것"이라며 고충을 토로했다.

하지만 일각에서는 중국의 규모의 경제를 무시할 수 없다는 의견도 나온다. 한 마이크로소프트 임원은 기자들과의 인터뷰에서 AI의 기술적 측면에서 중국은 미국에 몇 년이 아니라 고작 몇 개월 뒤처져 있으며 국가 지원을 받는 베이징의 인공지능 아카데미는 구글의 딥마인드, 마이크로소프트와 오픈AI의 파트너십 연구소와 함께 인공지능 연구의 3대 글로벌 리더라고 강조했다.

김다정 글로벌이코노믹 기자 2426w@g-enews.com