외산 숏폼 입지 줄인다…국내 플랫폼 '역습'

공격적 전략으로 크리에이터 확보·콘텐츠 제작

공격적 전략으로 크리에이터 확보·콘텐츠 제작

이미지 확대보기

이미지 확대보기유튜브와 틱톡 등 외산 플랫폼이 독점하고 있었던 숏폼 시장에 대격변이 예상된다. 네이버와 카카오, 당근과 티빙까지 국내 기업들이 앞다퉈 '숏폼 시장' 진입을 알리면서다.

'네이버 클립'은 지난해 8월 출시한 네이버의 숏폼 플랫폼이다. 특히 네이버의 경우 콘텐츠 크리에이터의 대대적인 모집을 통해 클립 활성화를 도모하는 중이다. 아울러 일반 사용자들의 사용 장려를 위해 특정 목표를 제시하고 활동 목표를 달성한 이에게 네이버페이 포인트를 지급하는 등 플랫폼 활성화에 나섰다.

최근에는 '2025년 상반기 클립 크리에이터' 모집을 실시, 5000명의 크리에이터에게 총 70억원 규모의 혜택을 제공한다. 업계에서는 네이버가 초반 승기를 잡기 위해 공격적인 전략을 펼치고 있다는 의견이 나온다. 유튜브와 틱톡 등 외산 플랫폼의 점유율을 빼앗아 입지를 확보하려는 행보라는 설명이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기카카오의 경우 다음 모바일 내 제공 중인 숏폼 탭과 국민 메신저 카카오톡을 활용한 '펑'을 통해 숏폼 콘텐츠를 선보이고 있다. 다음 숏폼은 지난 3월, 카카오톡 펑은 지난해 9월 출시한 서비스다. 다음 숏폼에서는 창작활동을 지원하는 '부스트업 챌린지'를 실시, 12월부터 내년 4월까지 5개 라운드를 실시하며 총 7000만원의 상금을 준비해 우승자들에게 전달한다.

아울러 펑은 친구에게 공유하고 싶은 콘텐츠를 게재한 뒤 최대 24시간 내에 사라지게 하는 기능이다. 지속적인 기술 고도화를 통해 카카오톡 실행 없이 친구들의 펑을 볼 수 있는 위젯 기능을 추가했다. 나만 볼 수 있는 펑 일기장 기능도 추가해 펑의 영향력을 강화하는 모습이다.

당근은 우리 동네 맛집을 짧은 동영상으로 홍보할 수 있는 당근 스토리를 지난해 11월부터 서비스 중이다. 초기에는 서울 권역을 중심으로 운영해왔으나 서울 전 지역을 넘어 최근에는 수도권 전역으로 서비스 범위를 확대했다.

당근 스토리의 강점은 동네의 소소한 정보까지 숏폼을 통해 접할 수 있다는 것이다. 저렴하고 맛있는 붕어빵을 구매할 수 있는 노점을 소개하는 등 일상 생활에 즐거움을 선사하는 친근한 서비스로 거듭나는 모습이다.

이미지 확대보기

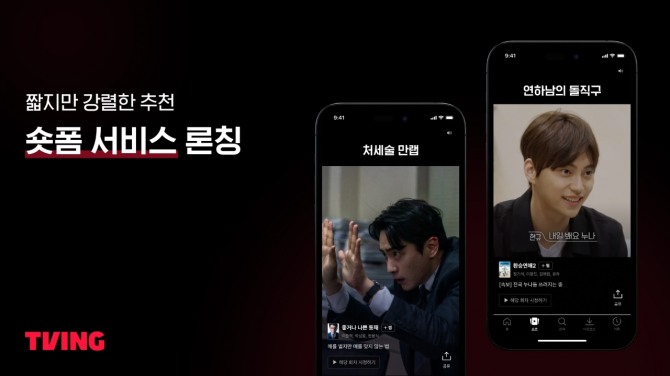

이미지 확대보기티빙은 가장 최근 숏폼 서비스를 출시했다. 5일 자사 콘텐츠를 1분 내외 길이의 숏폼으로 선보여 콘텐츠 흥미도와 시청자 유입을 꾀한다는 방침이다. 숏폼에서는 기존 콘텐츠의 캐릭터 혹은 스토리를 기반으로 재구성한 콘텐츠를 선보인다는 예정이다.

또한 숏폼을 통해 콘텐츠에 관심을 가진 이용자가 바로 본편을 감상할 수 있도록 연결 기능도 적용했다. 콘텐츠를 클릭하면 해당 콘텐츠의 본편을 볼 수 있는 페이지로 연결된다. 아울러 별도의 요금제 가입 없이도 무료로 이용 가능해 티빙은 자사 콘텐츠 영향력 강화를 기대한다는 입장이다.

베리파이드 마켓 리서치(Verified Market Research)의 보고서에 따르면 숏폼 플랫폼의 글로벌 시장 규모는 이미 2023년을 기점으로 97억7000만달러(약 13조 8372억원)를 기록했다. 2024년부터 2030년까지 연 평균 성장률 10.3%를 유지하며 302억달러(약 42조 7783억원) 규모로 확대될 전망이다.

또한 보고서에서는 높은 접근성과 사용 편의성을 앞세워 시장은 더욱 커질 것이며, 콘텐츠 크리에이터부터 인플루언서 및 브랜드에 이르기까지 다양한 사용자가 생태계에 적극 참여할 것이라고 내다봤다.

편슬기 글로벌이코노믹 기자 pyeonhaeyo@g-enews.com