이미지 확대보기

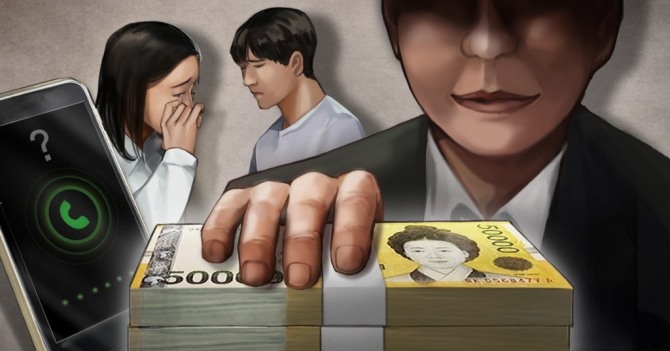

이미지 확대보기경찰청 통계를 보면 올해 상반기 보이스 피싱 건수는 1만2339건이다. 지난해 같은 기간 1만52건보다 23% 증가한 수치다.

사건당 평균 피해액은 5204만 원이다. 1년 전보다 61% 증가했다. 1억 원 이상의 고액 피해 사례도 1548건이나 된다. 지난해 같은 기간 618건과 비교하면 150%나 늘어난 셈이다.

5000만 원에서 1억 원 사이 피해도 89%나 증가했다. 100만 원 이하 피해가 48%나 감소한 것과 대조적이다. 정교한 시나리오를 바탕으로 고액 피해를 유발하는 전문 사기 조직이 늘어난 탓이다.

실제로 기관 사칭 범죄는 지난해 41%에서 올해 51%로 늘었다. 범죄 조직도 점차 기업화되는 모양새다. 계열사처럼 대포 통장을 제공하거나 돈세탁을 지원하는 조직까지 등장할 정도다.

보이스 피싱 범죄 수법도 다양하다. 무작위로 대량 메시지를 활용하는 단순한 전화 사기는 옛말이다. 지금은 개인정보를 활용한 타깃형 범죄로 진화했기 때문이다.

실제로 금융기관을 모방하거나 경찰 사칭 위조 신분증을 제시하기도 한다.

여기에 인공지능 음성까지 더하면 정보기술(IT)에 취약한 계층은 무방비로 당할 수밖에 없다. 이른바 ‘노쇼’ 형태의 예약 부도 사기나 투자 리딩방을 비롯해 스미싱(문자메시지를 이용한 사기) 등은 젊은 층을 노린 신종 사기다.

통신사기피해환급법에 규정되지 않은 다양한 범죄까지 합산하면 피싱 범죄로 인한 피해액은 올 상반기에 1조 원 이상이다.

특히 해킹사고 등으로 개인정보 유출이 늘어난 것도 이런 신종 보이스 피싱 피해를 늘리는 요인이다. 개인정보를 이용한 사기 피해 사례는 다양하다.

피해자의 욕망을 자극해 자산을 탈취하는 전략을 택한다는 점에서 대비가 필요하다.

피해자가 적극적으로 돈을 갖다 바치도록 하는 수법이란 점에서 기업도 사기 피해 예방에 적극 나서야 한다.