이미지 확대보기

이미지 확대보기그럼에도 불구하고 창의성은 지금 시대에 가장 많이 중시되고 언급되는 개념 중의 하나다. 세상에 태어나기 이전부터 태아의 두뇌 발달을 돕는다며 ‘창의력에 좋은 클래식’ 음악을 찾아 듣는 것부터 영유아 시기에 필수적이라고 광고하는 인기 장난감들과 교구들도 그 효과로 창의성이 빠지지 않는다는 것, 학교에 입학해서도 공교육이든 사교육이든 학생들의 창의성 증진을 학습목표로 삼지 않는 곳이 없다는 데 이르기까지 그야말로 창의성 범람의 시대라 해도 과언이 아니다.

성인이 되고 사회에 진출한다고 해서 창의성 경주가 끝나지 않는다. 여전히 개인의 매력이나 경쟁력을 논하는 데 있어 창의성이 빠지지 않고, 특히 기업이나 단체 등 조직에 속해서는 조직원으로서 요구받는 역량 중 하나다. 다수의 사람을 이끄는 위치에 오르면 그 조직이 처한 난제를 해결하거나 복잡한 의사결정을 내릴 때 창의성이 없으면 리더의 자질이 부족하다고 여겨진다.

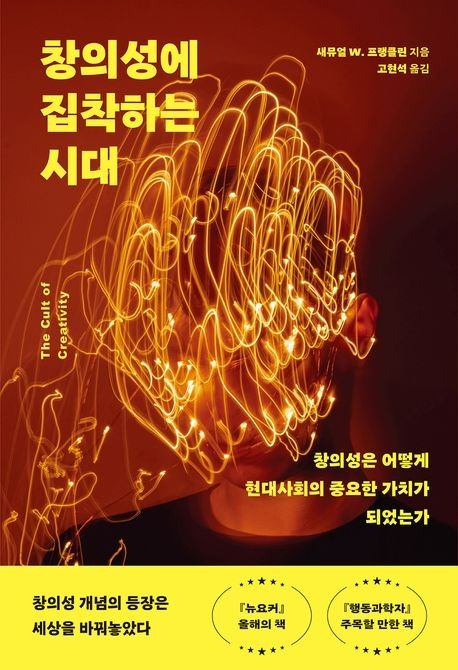

이처럼 현대 사회를 살아가는 개인과 조직의 필수적인 요소가 된 데 비해 그 개념의 의미가 모호하다는 것은 의아하기 그지없다. 이런 의문을 품고 창의성의 시원(始原)을 찾아나선 책이 나왔다. 국내 출간된 제목은 ‘창의성에 집착하는 시대’. 원제의 표현은 이보다 더 비판적이다. 원제 ‘The Cult of Creativity’를 풀어쓰면 창의성의 숭배라는 뜻으로, 창의성에 대한 맹목적인 추종과 헛된 믿음을 가리킨다.

책에 따르면 ‘creativity’라는 단어가 최초로 기록된 시점은 1875년으로 전체 단어 중에서 신생 단어에 가깝다고 할 수 있다. 후대에 높이 평가되고 있는 위대한 사상가, 대문호, 철학자들이 남긴 문헌 어디에서도 찾아볼 수 없었다고 한다. 본격적으로 창의성 표현이 널리 쓰이기 시작한 특정 시점이 있는데 바로 1950년대 무렵이다. 저자는 이때가 제2차 세계대전의 종전과 냉전의 시작이 맞물리는 시점이라는 데 주목한다.

수많은 인명이 희생된 참혹한 시기를 지나 바야흐로 인간을 중시하는 시대의 흐름에 부응해 개인에게 자율성을 되돌려주는 동시에 물질적 진보를 유지할 수 있는 더 광범위한 사회 개혁 의제를 제공했기 때문에 창의성이 각광받았다는 것이다. 이념 대결에서 우위를 점하기 위해 개인의 개성을 중시하는 창의성을 내세웠고, 한편으로는 치열하게 전개된 냉전체제에서 기술의 발전을 촉진하는 테제로서도 매우 유용했기에 미국을 비롯한 서방세계에서 창의성이 확산했다.

그중 하나가 오늘날 창의성을 주제로 하는 회의나 모임에서 흔히 사용되는 브레인스토밍이라는 아이디어의 발상 기법이다. 1942년 알렉산더 페이크니 오즈번이 ‘아이디어 창출법 How to Think Up’에서 소개한 이 기법은 제시된 문제에 대해 참여자들이 자유롭게 아이디어를 낼 수 있도록 여러 장치를 마련해둔 것이 특징이다. 1950년대 들어 브레인스토밍은 전 세계적으로 화제가 되어 하나의 문화 현상이 되기에 이르렀다. 뉴욕타임스·월스트리트저널 등 유수의 언론들이 1면 기사로 이 현상을 보도했다.

그 외에도 책에서는 1950년대 이래 예술·과학·교육·광고·경영 등 거의 모든 분야에서 폭발적으로 전개된 창의성 열풍을 세밀하게 묘사한다. 그리고 지난 세기 중반 인류의 절반은 왜 그토록 한 단어에 목매어 왔는지 그 이면에 숨겨진 욕망을 파헤친다.

이런 과정을 통해 책이 전달하고자 하는 메시지는 아마도 지나친 교조주의(敎條主義)에 대한 경계가 아닐까 한다. 눈부신 과학기술의 발전, 지속적인 제도의 발달에도 우리 사는 세상은 갈수록 복잡다단해지고 풀기 어려운 갖가지 문제에 봉착해 있기에 이를 일거에 해결하는 금과옥조의 비기로 창의성이 떠받들어지고 있다는 것이다.

때로는 문제가 크면 클수록 ‘파괴적 혁신’보다는 작은 데서부터 차근차근 풀어나가는 꾸준한 노력과 뭉근한 지혜가 더 효과적이고 빠를 때가 많다. 개인이 겪고 있는 인생의 고민, 사회가 몸살을 앓고 있는 문제들 절대다수는 그 해결책을 몰라서가 아니라 그 답을 인정하기 싫은 마음, 이해관계자 간의 불신이나 반목 등이 문제의 해결을 막고 있기 때문이다.

양준영 교보문고 eBook사업팀 과장

조용철 글로벌이코노믹 기자 yccho@g-enews.com