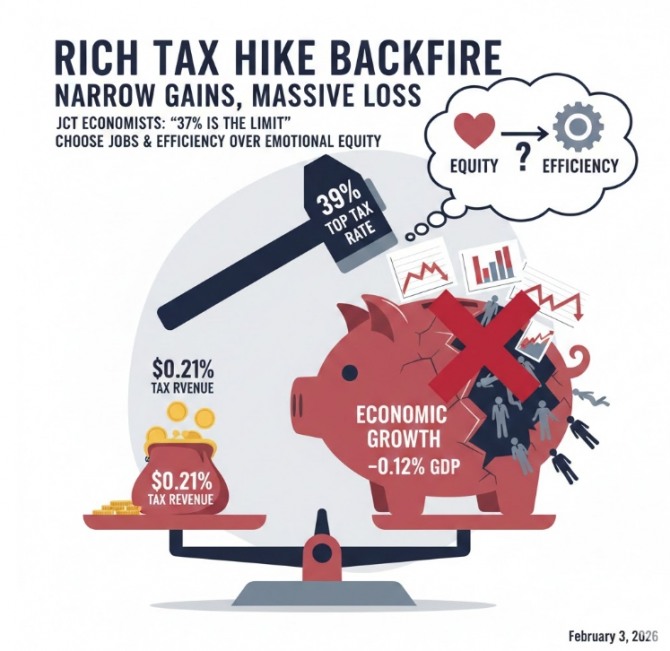

美 JCT 경제학자들 "최고세율 37%는 이미 한계치…추가 인상은 실익 없는 허상“

세율 39% 인상 시 세수 증대 0.21% 불과, 장기 국내총생산(GDP) 0.12% 감소 '손실이 더 커'

"형평성이라는 감정적 만족보다 일자리와 경제 효율성 지키는 실리 택해야"

세율 39% 인상 시 세수 증대 0.21% 불과, 장기 국내총생산(GDP) 0.12% 감소 '손실이 더 커'

"형평성이라는 감정적 만족보다 일자리와 경제 효율성 지키는 실리 택해야"

이미지 확대보기

이미지 확대보기지난 2일(현지시각) 워싱턴포스트(WP) 보도에 따르면, 미 의회 산하 초당파 기구인 공동조세위원회(JCT) 소속 경제학자들은 최근 발표한 논문에서 "현재 미국의 최고세율은 이미 세수를 가장 많이 거둘 수 있는 '정점'에 도달했다"라고 밝혔다. 무분별한 증세는 일자리 감소와 경제 규모 축소라는 부작용만 낳는다는 분석이다.

최고세율 37%가 마지노선…39%로 올려봤자 세수 증가 '쥐꼬리'

라첼 무어, 브랜든 페코라로, 데이비드 스플린터 등 3명의 경제학자가 발표한 논문 ‘래퍼 곡선은 평평하다(Laffer Curves Are Flat)’의 결론은 명확하다. 현행 37%인 연방 소득세 최고세율을 39%로 2%포인트 높였을 때, 정부가 장기적으로 더 거두는 세금은 고작 0.21% 늘어나는 데 그친다.

이를 수치로 풀면 이렇다. 정부가 부자들에게 세금을 더 걷어 100원을 벌어보려다가, 정작 나라 전체의 경제 덩치(국내총생산·GDP)는 60원어치나 줄어들게 만드는 셈이다. 즉, 세금 조금 더 걷으려다 경제 활력을 그보다 훨씬 더 많이 갉아먹는 '배보다 배꼽이 더 큰' 상황이 벌어진다.

연구진은 "최고세율이 30%에서 45% 사이일 때는 세수 총액에 큰 차이가 없다"라고 분석했다. 세율이 높아지면 부자들은 합법적인 절세 수단을 찾거나 투자를 줄이는 등 행동을 바꾸기 때문이다. 결국 세율 숫자를 높인다고 해서 정부 금고가 비례해서 채워지지 않는다는 뜻이다.

세율 67% 땐 경제 2% 증발…'형평성'의 대가는 수조 달러 손실

이번 연구는 이른바 '래퍼 곡선(Laffer Curve)'의 정점이 어디냐는 오랜 논쟁에 종지부를 찍었다는 점에서 큰 의미가 있다. 래퍼 곡선은 세율이 일정 수준을 넘어서면 오히려 근로 의욕을 꺾고 탈세를 부추겨 세수가 줄어든다는 이론이다.

JCT 연구진은 미국 세법의 복잡성을 반영한 현실적인 모형을 구축해 분석한 결과, 연방 소득세율 30~45% 구간에서는 장기 세수 총액이 비슷하다는 사실을 밝혀냈다. 최고세율을 45%까지 올려도 세수는 크게 늘지 않지만, 장기 GDP는 0.5% 줄어드는 부작용이 나타난다.

특히 주(State)세와 지방세를 함께 고려하면 연방 정부가 세율을 높여 얻는 이득은 더욱 줄어든다. 연방 증세가 주 정부의 세수 감소로 이어지면, 지자체들이 다시 연방 정부에 재정 지원을 요청하는 악순환이 발생하기 때문이다. 분석에 따르면 최고세율을 54%로 높이면 장기 GDP의 1%가 사라지고, 67%까지 올리면 2%가 급감한다. 단순히 '2%'라는 숫자만 보면 작아 보일 수 있지만, 이는 실제 경제 현장에서 수백만 개의 일자리 상실과 수조 달러 규모의 경제 가치 소멸을 의미한다.

연구진은 "정치권이 쫓는 '세수 극대화'는 실체가 없는 허상에 가깝다"라고 꼬집었다. 이어 "정작 중요한 것은 세금을 더 걷어 공평하게 나누는 '형평성'과 경제를 계속 성장시키는 '효율성' 사이의 기회비용을 따지는 일"이라고 강조했다. 미 의회예산국(CBO) 보고서에 따르면, 미국의 세제와 이전지출 시스템은 이미 지니계수를 28%가량 낮추는 역할을 하고 있다. 상위 1% 고소득층이 전체 소득에서 차지하는 비중보다 이들이 부담하는 연방 소득세 비중이 더 빠르게 증가해왔기 때문이다.

워싱턴포스트는 유럽 선진국들의 사례를 들어 미국 세제의 특수성을 짚었다. 유럽의 조세 형평성이 높은 이유는 부유층에게 엄청난 세금을 물려서가 아니라, 중산층을 포함한 전체 국민이 세금을 더 많이 내는 보편적 증세에 있다는 분석이다. 전문가들은 세수 확보가 절실하다면 단순히 세율 숫자를 높이는 정공법 대신, 경제 성장을 저해하지 않는 범위 내에서 세원을 넓히고 제도의 효율성을 높여야 한다고 조언한다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com