칭화대 웨이사오쥔 "美 제재 뚫을 독자 기술 완성"

"A100보다 효율 30배…'CUDA 덫' 벗어나야 산다"

"A100보다 효율 30배…'CUDA 덫' 벗어나야 산다"

이미지 확대보기

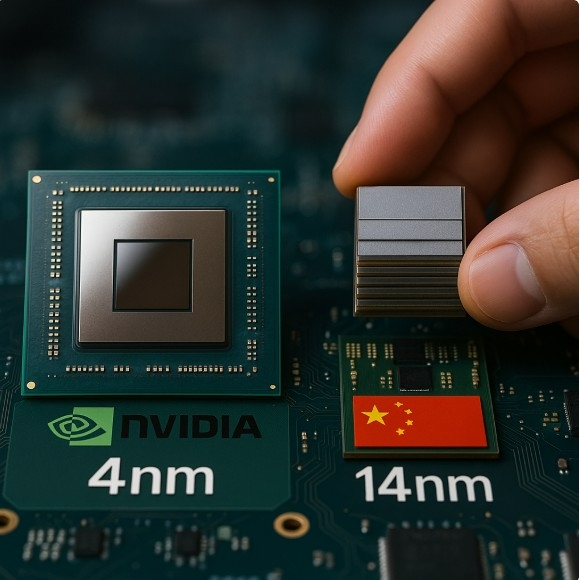

이미지 확대보기미국 정부의 대중(對中) 반도체 포위망이 촘촘해질수록 중국의 생존 전략은 더욱 과격하고 정교해지고 있다. 첨단 극자외선(EUV) 장비 반입이 막혀 5나노미터(nm) 이하 미세 공정 진입이 좌절된 중국이 꺼내 든 카드는 '첨단 패키징'을 통한 우회 돌파다. 중국 반도체 학계의 거물인 웨이사오쥔 칭화대 교수가 14나노 구형 공정 칩을 수직으로 쌓아 올리는 '3D 하이브리드 본딩(Hybrid Bonding)' 기술로 엔비디아 최신 칩 성능을 구현했다고 주장하고 나섰다. 이는 단순한 기술 과시를 넘어, 미국 중심의 공급망에서 완전히 이탈해 독자적인 '반도체 만리장성'을 쌓겠다는 선전포고로 읽힌다.

26일(현지 시각) IT전문 매체 디지타임스에 따르면 웨이사오쥔 중국반도체산업협회 부이사장 겸 칭화대 교수는 최근 열린 'ICC 글로벌 CEO 서밋'에서 중국의 차세대 AI 반도체 전략을 공개하며 이같이 밝혔다. 그의 발언 핵심은 '완전한 통제 가능성(Fully controllable)'이다. 외부 기술에 의존하지 않고, 중국 내에서 조달 가능한 14나노 로직 공정과 18나노 D램 공정만으로 컴퓨팅 병목 현상을 해결하는 독자 모델을 완성했다는 것이다.

美 제재, '3D 적층'으로 넘다

반도체 업계에서는 웨이 교수의 발언을 예의주시하고 있다. 통상적으로 반도체 성능은 회로 선폭을 좁히는 미세 공정에 의해 좌우되지만, 물리적 한계와 미국의 제재로 인해 중국은 이 길을 갈 수 없다. 이에 대한 대안으로 제시된 것이 '이기종 통합(Heterogeneous Integration)'이다. 서로 다른 기능을 하는 칩을 하나의 패키지로 묶어 성능을 극대화하는 기술이다.

웨이 교수가 공개한 기술적 해법은 소프트웨어 정의(Software-defined) 로직 기술과 근(近)메모리 컴퓨팅(Near-memory computing)의 결합이다. 연산 장치인 로직 칩과 데이터 저장소인 메모리를 3차원 수직 구조로 밀착시켜 물리적 거리를 획기적으로 좁혔다. 데이터가 이동하는 경로가 짧아지면서 지연 시간(Latency)은 줄고 처리 속도는 빨라진다.

그는 "14나노 로직 칩과 18나노 D램을 3D 하이브리드 본딩으로 적층한 결과, 엔비디아의 4나노 기반 GPGPU(범용 그래픽처리장치)와 대등한 성능을 낼 수 있다"고 주장했다. 미세 공정의 열세를 패키징 기술력으로 상쇄했다는 논리다.

그가 제시한 성능 지표는 파격적이다. 이 새로운 아키텍처는 보수적으로 잡아도 제타(Zetta) 스케일(10의 21승 FLOPS) 급의 슈퍼컴퓨팅 구현이 가능하며, 크기와 비용, 전력 소모를 대폭 줄일 수 있다는 설명이다. 구체적으로 120 테라플롭스(TFLOPS)의 연산 성능과 와트당 2 테라플롭스(2 TFLOPS/W)의 에너지 효율을 달성했다고 밝혔다. 웨이 교수의 주장에 따르면, 이는 인텔 제온(Xeon) CPU 대비 약 100배, 엔비디아 주력 AI 칩인 A100 대비 30배 높은 효율이다. 다만 그는 구체적인 칩의 실물이나 검증 데이터에 대해서는 "약간의 서스펜스(긴장감)를 남겨두겠다"며 공개를 미뤘다. 이는 기술적 자신감의 표현인 동시에, 미국의 추가 제재를 의식한 전략적 모호성으로 풀이된다.

"엔비디아는 덫"…脫미국 선언

특히 엔비디아의 소프트웨어 생태계인 '쿠다(CUDA)'와 GPGPU(범용 그래픽처리장치) 아키텍처를 '세 가지 덫(Traps)'으로 규정하며 강한 경계심을 드러냈다.

첫째, 모델과 아키텍처의 고착화다. 더 높은 연산 능력을 쫓다 보니 개발자들이 자연스럽게 GPGPU 아키텍처로 회귀하게 되고, 이는 결국 엔비디아라는 울타리에 갇히는 결과를 낳았다는 것이다.

둘째, 아키텍처와 거대 모델의 상호 종속성이다. 초기에는 칩이 모델을 지원하는 형태였으나, 점차 거대 모델의 요구에 맞춰 칩 아키텍처가 최적화되면서 GPGPU가 아닌 다른 칩들은 시장에서 설 자리를 잃는 '깊은 구덩이(Deep pit)'에 빠졌다는 분석이다.

셋째, 쿠다(CUDA)의 독점적 지위다. 쿠다가 AI 개발의 표준이 되면서 쿠다와 호환되지 않는 칩은 아예 채택될 기회조차 박탈당하고 있다. 웨이 교수는 "중국이 이 방식에 안주한다면 중국의 AI 미래는 미국 기술에 묶이게 되며, 이는 국가 안보에 매우 심각한 위협"이라고 경고했다.

'대역폭'으로 승부수 띄운 中

웨이 교수의 발언은 중국이 더 이상 서방의 기술 표준을 따라가지 않겠다는 '마이 웨이(My way)' 선언이나 다름없다. 그는 데이터 보유량에서 중국이 우위에 있지만, 알고리즘과 컴퓨팅 파워에서는 열세임을 인정했다. 이를 극복하기 위해 미국식 기술 경로를 과감히 버리고, 중국이 통제 가능한 공급망 내에서 파괴적 혁신을 이뤄야 한다고 강조했다.

그가 제시한 새로운 AI 칩 평가 기준도 이러한 맥락이다. 단순한 연산 지표(Compute metrics)뿐만 아니라 저장 용량과 메모리 대역폭(Bandwidth)을 핵심 지표로 삼아야 한다는 것이다. 많은 칩이 연산 능력이 부족해서가 아니라, 데이터가 들어오는 통로가 좁아 '대기(Waiting)' 상태에서 낭비되는 시간이 많다는 지적이다. 중국이 메모리 기술과 3D 적층 기술을 결합해 대역폭을 극대화하는 방향으로 선회한 배경이다.

웨이 교수는 "컴퓨팅을 지배하는 자가 미래를 지배한다"는 말로 발표를 맺었다. AI와 반도체는 인류 발전의 전략적 고지이며, 중국은 공급망 안전과 산업 회복력을 위해 독자적인 AI 기술 체계를 구축해야 한다는 결의다. 웨이 교수의 이번 발표는 미세 공정 경쟁에서 밀려난 중국이 '패키징'과 '아키텍처 혁신'이라는 새로운 전장에서 반격의 서막을 올렸음을 시사한다. 과연 중국의 '14나노 적층 칩'이 엔비디아의 아성을 위협하는 실질적인 무기가 될지, 아니면 기술 자립을 위한 선전전의 일환일지 전 세계 반도체 업계의 이목이 집중되고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com