타이베이 후보지 보상 협상 난항…신베이·가오슝 경쟁 가세

대만 정부 "AI 허브 명운 걸렸다"…대체 부지 마련 등 전방위 지원

대만 정부 "AI 허브 명운 걸렸다"…대체 부지 마련 등 전방위 지원

이미지 확대보기

이미지 확대보기대만 경제부(MOEA)는 지난 9일 성명을 내어, 타이베이 '베이터우-스린 기술단지(BSTP)' 안 부지 확보 문제로 어려움을 겪는 엔비디아 투자 계획을 "적극적으로 돕고 반드시 성사시키겠다"는 굳은 뜻을 거듭 밝혔다. 경제부에 따르면 엔비디아는 지난 10월 7일 타이베이 안 부지를 포함한 종합적인 토지 실사를 공식 요청했고, 정부는 오는 10월 24일까지 답을 주기로 하고 정부 역량을 모두 모아 프로젝트를 순조롭게 추진하겠다고 약속했다.

엔비디아는 대만 정부의 '기업 대표 주자 프로그램'에 참여하는 핵심 협력사로, 이미 타이베이 네이후(Neihu) 지구에 AI 혁신 연구개발(R&D) 센터를 두고 있다. 이곳 슈퍼컴퓨터 '타이베이-1(Taipei-1)'은 현지 대학과 연구기관, 신생 기업에 공짜로 제공돼 대만 AI 생태계의 심장 노릇을 한다. 이번에 계획한 본사는 기존 연구개발 센터를 뛰어넘는 종합 거점으로, 약 7.4에이커(약 3만㎡) 터에 연구개발, 디자인, 핵심 운영 기능까지 아우르는 이름에 걸맞은 엔비디아의 아시아 중심 기지가 될 계획이었다.

사안이 중요하다고 본 대만 중앙정부도 일찌감치 지원에 나섰다. 대만 내정부(Ministry of the Interior)는 지난 7월 타이베이시에 해당 부지가 '토지수용법(Land Expropriation Act)'에 따라 수용할 수 있다는 판단을 내리고 강력한 지원 의지를 내비쳤다. 그러나 부지를 가진 신광생명보험(Shin Kong Life Insurance)과 보상 협상이 막히면서 첫 삽도 뜨지 못하고 있다.

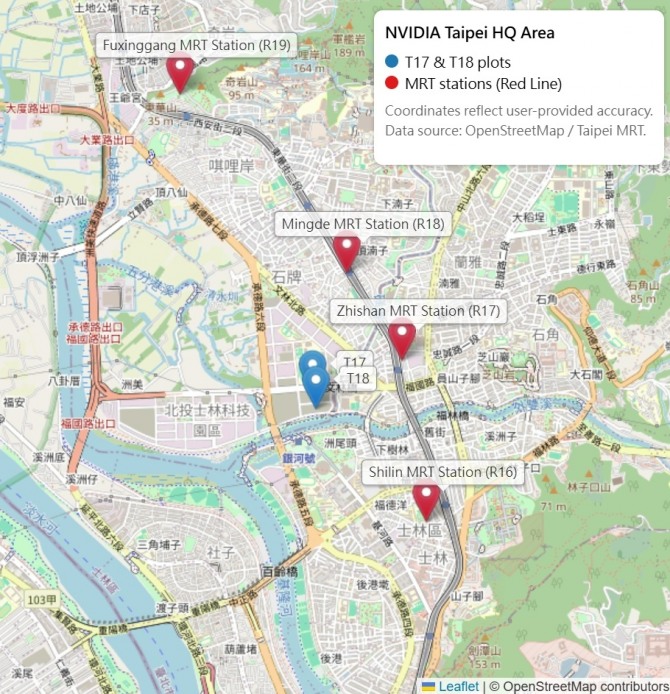

엔비디아의 대만 본사 구상은 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 2024년 6월 컴퓨텍스에 참석하려 대만을 찾았을 때 발표한, 앞으로 5년 동안 100억 달러(약 14조 원)를 들여 AI 기반 시설에 투자하겠다는 계획에서 시작됐다. TSMC, ASE 같은 세계 최고 반도체 공급망과 긴밀한 협력 관계를 생각하면 대만은 최적의 입지였다. 처음에는 난강구가 물망에 오르기도 했지만, 2025년 중반 베이터우-스린 기술단지의 T17, T18 땅이 최종 결정됐다. 엔비디아는 지난 5월 GTC AI 학술회의에서 '엔비디아 컨스텔레이션(Nvidia Constellation)'이라는 이름의 캠퍼스 조감도를 공개하며 2026년에 문을 열겠다는 청사진을 제시하기도 했다.

하지만 땅 소유권 다툼이 길어지자 라이칭더 총통 정부는 이 프로젝트를 '국가 우선 사업'으로 정하고 보조금 지급과 행정절차 간소화를 약속하며 직접 나섰다. 그런데도 9월까지 협상이 나아가지 않자, 빠르게 크는 기술 산업이 부족한 도시 땅에 발목 잡히는 대만의 고질병이 드러났다는 분석이 나온다.

대체 부지 찾는 엔비디아…치열해지는 유치 경쟁

이 틈을 타 다른 도시들이 발 빠르게 움직이고 있다. 신베이시는 TSMC 연구단지와 가까운 신뎬(Xindian)과 린커우(Linkou)를, 가오슝시는 싼 땅값과 잘 갖춰진 기반 시설을 내세워 난쯔(Nanzi) 산업단지를 대안으로 내놓았다. 경제부는 현재 이 후보지들을 포함해 모든 가능성을 다시 살피고 있으며, 어떻게든 엔비디아 투자를 대만 북부 지역에 붙잡아두려 하고 있다.

한편 엔비디아는 미국 밖 최대 기술 기지인 이스라엘에도 큰 연구개발 캠퍼스를 세우려 하면서 대만을 압박하고 있다. 2025년 7월 발표된 이 계획은 이스라엘 북부에 17~29에이커(약 6만 8000~11만 7000㎡) 터를 마련해 최대 19만 4000㎡ 넓이의 '거대 캠퍼스'를 짓는다는 내용이다. 이는 2019년 멜라녹스(Mellanox)를 인수한 뒤 넓히는 순수 연구개발 중심 시설이지만, 엔비디아의 첫 공식 국외 거점을 끌어오려는 대만 처지에서는 만만찮은 압박이다.

'반도체-AI 양날개'…국가 명운 건 대만

대만은 이번 유치에 성공하면 1000명이 넘는 고급 기술 인력(주로 기술자, 연구원)의 일자리를 만들고, 미국과 중국의 기술 주도권 다툼 속에서 AI 하드웨어 중심지로서 자리를 굳힐 수 있다. 에이서(Acer)의 스탠 시 창립자는 "엔비디아의 대만 본사를 끌어오면 AI 개방형 혁신 생태계가 강해질 것으로 기대한다"고 평가했다.

엔비디아 역시 TSMC, ASE 같은 세계 최고 수준의 반도체 생태계와 더욱 긴밀히 통합하고, 뛰어난 현지 인재를 활용해 새 기술을 시장에 내놓는 시간을 획기적으로 단축하며 전략적으로 유리한 고지를 점하게 된다.

대만 안에서는 이번 프로젝트를 "AI 국가 전략의 상징"으로 여긴다. TSMC 중심의 반도체 생산과 엔비디아 중심의 AI 시스템·소프트웨어가 만나 'AI 하드웨어-소프트웨어 양 날개'를 갖추게 되리라는 기대가 크다. 나아가 미국과 중국의 기술 경쟁이 깊어지는 가운데 대만이 미국 반도체 생태계의 핵심 기지로 자리 잡는 결정적 계기가 될 수 있다는 분석이다.

이제 공은 대만 정부로 넘어갔다. 운명의 날인 10월 24일까지 엔비디아의 마음을 돌릴 만한 대안을 내놓을 수 있을지, 앞으로 2주 동안 이어질 협상 결과에 세계 반도체 업계의 눈길이 쏠리고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com