이미지 확대보기

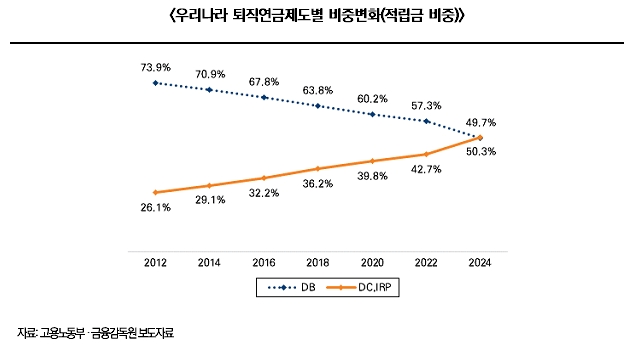

이미지 확대보기이는, 퇴직연금 도입 20년 만에 제도의 중심이 확정급여형(DB형)에서 확정기여형(DC형)으로 이동하고 있으며 임금 구조 변화로 DB형의 효용이 약화된 데다, 제도 개선으로 DC형 운용의 자율성과 효율성이 확대된 결과다.

보고서에 따르면, DB형 퇴직연금의 비중은 2012년 73.9%에서 2024년 49.7%로 떨어졌다. 퇴직연금 제도 도입 이후 처음으로 과반을 밑돈 것이다. 반면 DC형 비중은 2012년 19.6%에서 2024년 43.5%로 상승했다고 한다.

이 같은 변화의 근본 요인은 임금체계의 평탄화다. 2016년 기준 신입과 장기근속자 간 임금 격차는 2.3배였으나, 2024년에는 2.0배로 축소됐다. 실질임금상승률 역시 2000년대 평균 2.3%에서 최근 5년간 0%대로 하락하며, 임금상승의 관성이 크게 약화됐다. 이에 따라 '최종임금'을 기준으로 연금액이 산정되는 DB형의 장점이 점차 줄어든 것이다.

퇴직연금 운용환경 개선도 DC형 확산을 뒷받침했다. 2015년 투자 규제가 '포지티브' 방식에서 '네거티브'로 바뀌며 운용 자율성이 확대됐고, 위험자산 한도는 40%에서 70%로 상향됐다. 이어 2022년 디폴트옵션(사전지정운용제도)이 도입되면서 승인상품 내 위험자산 편입이 최대 100%까지 가능해졌다.

이에 따라 DC형 운용의 핵심이 '글로벌 분산투자'와 '자동 리밸런싱'으로 이동하고 있다. 타깃데이트펀드(TDF)와 일임형 상품의 역할도 점차 커지는 추세다. 실제 DC형 퇴직연금에서 실적배당형 상품의 비중은 2019년 15.7%에서 2024년 23.3%로, 최근 5년간 7.6%포인트 상승했다.

미래에셋투자와연금센터 이규성 선임연구원은 "저성장·임금 평탄화 시대에는 '최종임금'보다 자산의 '글로벌 분산투자'와 '리밸런싱 전략'이 노후성과를 좌우한다"며 "디폴트옵션 개선과 투자교육 강화를 통해 가입자의 자산이 스스로 일하는 구조를 만들어가는 것이 핵심"이라고 강조했다.

장기영 글로벌이코노믹 기자 kyjangmon@g-enews.com