이미지 확대보기

이미지 확대보기코스피가 3800선을 돌파하며 사상 최고치를 새로 썼지만, 상승 열기는 대형주에 집중되고 있다. 반도체와 방산·조선 등 수출 중심 업종이 시장을 주도하는 반면, 중소형주는 여전히 부진한 흐름을 벗어나지 못하고 있다.

지수는 오르지만 체감 수익률은 종목에 따라 큰 차이를 보이는, 전형적인 '빈익빈 부익부 장세'가 펼쳐지고 있는 셈이다.

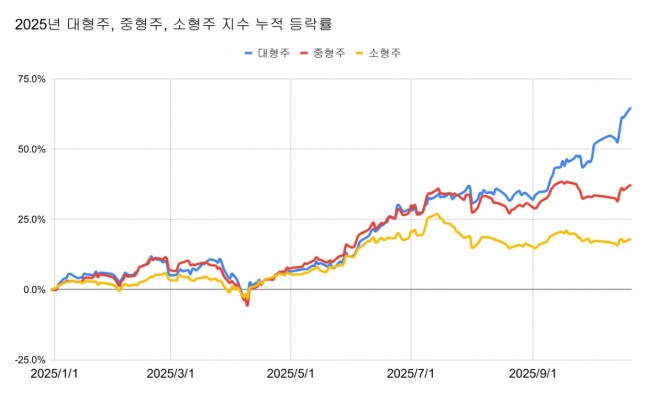

21일 한국거래소에 따르면 올해 들어 코스피 대형주 지수는 64.7% 상승하며 코스피 평균 상승률을 크게 웃돌았다. 같은 기간 중형주 지수는 37.1%, 소형주 지수는 17.5% 오르는 데 그쳐 규모별 수익률 격차가 47.2%포인트에 달했다.

특히 반도체 업종의 시가총액 급증이 대형주 강세의 중심에 섰다. 올해 들어 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자우선주 등 3개 종목의 시가총액이 합계 508조 원 이상 불었다.

삼성전자는 259조5722억 원(81.7%) 늘었고, SK하이닉스는 222조1135억 원(175.5%) 증가했다. 삼성전자우선주 역시 27조293억 원(74.3%) 확대되며 코스피 시가총액 상승의 상당 부분을 차지했다. 이들 세 종목의 시가총액 증가분만으로도 코스피 전체 상승분의 절반 이상을 설명할 수 있다는 분석이 나온다.

결국 올해 코스피 랠리의 '절반'은 반도체가 만들어낸 셈이다.

반도체를 비롯한 수출주 외에도 방산과 조선, 에너지 관련 대형주들이 선전했다. 두산에너빌리티는 시총이 4조 원 넘게 늘며 355.8% 급등했고, 한화에어로스페이스는 35조3405억 원(237.5%) 증가하며 방위산업 대표주로 자리매김했다. HD현대중공업도 24조4569억 원(95.8%) 늘며 조선업 회복 기대를 반영했다.

이 같은 대형 제조주의 상승은 정부의 수출 확대 정책, 글로벌 인프라 투자 확대, 친환경 선박 수주 증가 등 국가 경쟁력 산업을 중심으로 한 'K-수출 테마'가 시장 전반에 확산된 결과로 풀이된다.

반면 자동차와 내수 중심 업종은 상대적으로 주가 탄력이 낮았다. 기아(13.9%)와 현대차(18.3%) 등 완성차 업종은 호실적에도 불구하고 상승 폭이 제한됐고, 바이오·콘텐츠·소비재 업종은 여전히 주가 회복이 더딘 편이다.

대형주와 달리 중형주 지수는 37.1% 상승에 그쳤으며, 소형주는 17.5% 상승에 머물렀다. 특히 소형주 가운데는 여전히 연초 대비 부진한 종목이 많아 개인투자자 입장에서는 '지수 따로, 체감 따로'인 장세가 이어지고 있다.

전문가들은 반도체 중심의 '쏠림 장세'가 단기간에 해소되기 어렵다고 입을 모은다.

김경태 상상인증권 연구원은 "반도체 업종의 압도적 수익률이 시장 내 차별화를 더욱 심화시키고 있다"며 "코스피는 사상 최고치지만 체감 상승률은 종목별로 천차만별"이라고 진단했다.

그는 "외국인과 기관의 자금이 실적 가시성이 높은 대형 수출주에 집중되는 반면, 내수 업종과 중소형주는 거래량 자체가 줄어드는 구조적 문제를 보이고 있다"고 덧붙였다.

이웅찬 iM증권 연구원도 "대외 불확실성이 여전한 가운데 실적 전망이 불투명한 업종은 반등이 쉽지 않다"며 "반도체·조선·방산 등 일부 업종 중심의 상승세가 이어질 가능성이 높다"고 내다봤다.

그는 "글로벌 금리 인하 시점이 예상보다 늦어지고 원화 약세가 지속되면 기관과 외국인의 대형주 선호는 당분간 유지될 것"이라고 전망했다.

증권가에서는 코스피가 4000선을 향하기 위해서는 업종 간 순환매와 중소형주의 동반 반등이 필수적이라고 지적한다.

정준범 글로벌이코노믹 기자 jjb@g-enews.com