배터리 업체, 다수 특허 등 배터리 전문 기술 보유

생산, 수율 등 극복 과제 많아 배터리 내재화 힘들어

생산, 수율 등 극복 과제 많아 배터리 내재화 힘들어

이미지 확대보기

이미지 확대보기하지만 업계는 완성차 업체의 배터리 내재화는 "불가능한 일"이라고 의견을 모았다. 기술은 물론 생산 등 극복해야 할 문제가 한둘이 아니라는 입장이다.

포드-CATL, 기술 이용 배터리 내재화?

28일 업계에 따르면 이달 중순 포드는 CATL과 미 현지에 배터리 합작공장을 짓기로 발표했다. 특히 이목을 집중시킨 것은 포드가 100% 회사 지분을 소유한다는 점이다. CATL은 배터리 기술만 제공한다. 50 대 50 형태로 합작하는 일반적인 계약과는 다른 방식이었다. 중국산 배터리 사용을 막는 것을 주요 골자로 하는 인플레이션감축법(IRA)을 피하기 위해 꼼수를 부린 것이다.

이에 미국과 중국의 업계는 뒤집어졌다. 스티브 스칼리스 미 공화당 하원 원내대표는 "부끄러운 일"이라고 표현했다. 루비오 상원의원은 "미국의 세금이 중국을 돕는 데 쓰일 수 없다"고 했다. 중국은 '기술 유출'을 이유로 계약 내용 조사에 들어갔다. 특히 눈여겨봐야 할 것은 중국이 주장한 기술 유출로, 중국의 배터리 기술이 미국에 넘어갈 수 있다는 우려를 공식적으로 드러낸 것이다.

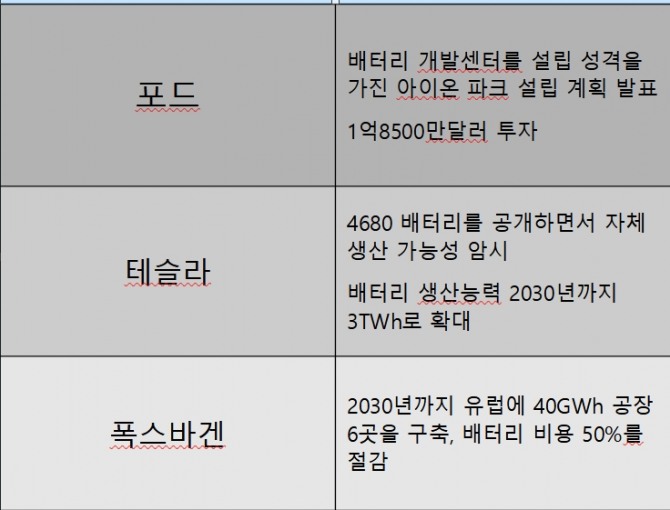

업계는 이를 이유로 사그라졌던 완성차 업체들의 배터리 내재화 전략이 다시 추진될 수 있다고 내다본다. 앞서 포드가 배터리 결함을 이유로 F-150 라이트닝의 생산 중단, 배터리 업체를 겨냥한 것도 이를 뒷받침했다. 앞서 주요 완성차 업체는 배터리 내재화를 선언했다. 포드는 배터리 개발센터 설립 성격을 가진 아이온 파크를 건설하겠다고 밝혔다. 폭스바겐은 2030년까지 유럽에 40GWh 공장 6곳을 구축, 배터리 비용 50%를 절감하겠다고 했으며, 테슬라는 4680 배터리를 공개하면서 자체 생산 가능성을 암시했다.

완성차 업체가 배터리 내재화를 추진하는 것은 원가 절감이 배경으로 꼽힌다. 자동차 업체는 내재화를 통해 전기차 생산 비용을 낮춰 수익성을 높일 수 있다. 실제 완성차 업체는 전기차 판매가 증가해 수익성이 좋아졌다. 현대차그룹, BMW, 제너럴모터스(GM) 등은 지난해 실적에서 전년 대비 성장한 영업이익을 기록했다. 완성차 업체가 수직계열화를 추진하는 이유가 여기에 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기배터리 산업 진입 장벽 높아..."불가능한 일"

실제 지난해 3분기 기준 LG에너지솔루션의 누적 특허 건수는 2만5825건, 삼성SDI는 2만4945건이었다. SK온은 최근 파우치형 배터리 화재 방지 특허를 비롯해 여러 특허를 획득했지만, 정확한 수치는 공개되지 않았다. 반면 완성차 업체가 취득한 특허 대부분은 미래 모빌리티 산업의 핵심 기술인 자율주행, 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등에 초점이 맞춰져 있다.

또 가격 경쟁력 확보를 위한 규모의 경제 실현도 어렵다고 내다봤다. 대량생산이 힘들다는 것이다. 배터리 업계는 연간 50GWh(기가와트시) 이상 생산하면 손익분기점을 돌파하면서 원가절감 효과가 발생한다고 본다. 50GWh는 전기차 약 100만 대를 생산할 수 있는 규모다. 이 관계자는 "가격 경쟁력을 유지하기 위해서는 대량생산을 통해 규모의 경제를 이뤄야 한다"며 "자동차 업체는 이를 위한 연구개발, 양산 조건, 공장, 수율 등이 아직 갖춰지지 않았다"고 분석했다.

실제 테슬라는 원통형 배터리 상용화를 위해 상당한 시간이 걸렸다. 유럽 배터리 업체인 노스볼트 역시 대량생산에 어려움을 겪었으며, SK온도 해외공장 설립 초반 수율(생산제품 중 정상제품의 비율)을 올리는 데 어려움이 있었다. 배터리 업체가 어렵게 성공한 것을 완성차 업체가 단기간에 해낸다는 것은 어렵다는 말이다.

또 다른 배터리 업계 관계자도 같은 이유로 완성차 업체의 배터리 내재화는 힘들 것이라고 설명했다. 그는 "완성차 업체가 배터리 내재화를 하려고 해도 배터리 생산, 공정 등의 과정은 어렵다"며 "배터리 업체와의 합작을 통해 제품을 공급받는 것이 더 경제적"이라고 했다. 그러면서 "노스볼트, 브리티시볼트 등 배터리 업체조차 부지 선정, 자금난 등으로 어려움을 겪고 있는 와중에 완성차 업체가 배터리 내재화를 추진하는 것은 불가능하다"고 덧붙였다.

김정희 글로벌이코노믹 기자 jh1320@g-enews.com