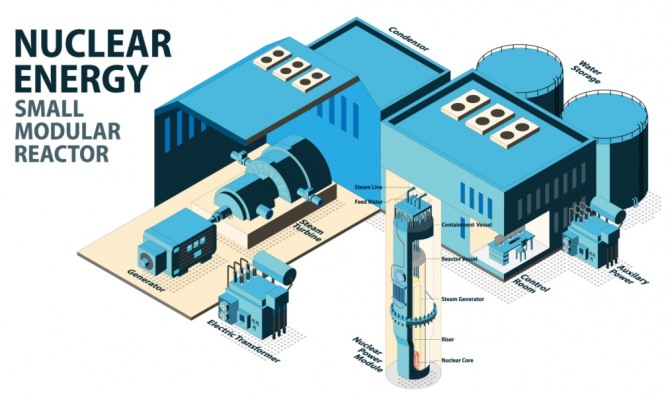

英 SMR 입찰·AI 데이터센터 전력 공급 ‘경제성 검증’ 새 잣대 부상...한수원·테라파워 등 파리 집결

“짓는 비용보다 치우는 비용 투명해야 생존” 설계부터 폐기 고려한 ‘백엔드(Back-end)’ 표준 마련

“짓는 비용보다 치우는 비용 투명해야 생존” 설계부터 폐기 고려한 ‘백엔드(Back-end)’ 표준 마련

이미지 확대보기

이미지 확대보기경제협력개발기구(OECD) 산하 원자력기구(NEA)는 지난 21일(현지시간) 프랑스 파리에서 ‘신형 및 차세대 원자로의 후행 주기 비용 초기 추정’ 워크숍을 마치고, 신규 원전 기술의 전 주기 비용 산출을 위한 국제 합의안 도출에 나섰다고 밝혔다. 지난 18일부터 사흘간 열린 이번 회의는 차세대 원전이 단순한 기술 경쟁을 넘어, 상용화를 위한 정밀한 경제성 평가 단계로 진입했음을 알리는 신호탄이다.

그동안 원전 시장은 초기 건설 비용(CAPEX) 절감에만 몰두했으나, 최근 시장 분위기는 달라졌다. 민간 투자를 유치하려면 운영 종료 후 발생하는 천문학적인 해체 및 폐기물 처리 비용의 불확실성부터 제거해야 한다는 금융권의 요구가 거세졌기 때문이다.

“나중에 계산하면 늦다”… 설계도가 곧 비용 청구서

이번 워크숍의 핵심 화두는 ‘설계 시점 해체(Decommissioning by Design)’ 개념이다. 원전을 다 지은 뒤 해체 방법을 고민하는 기존 방식에서 벗어나, 설계 단계부터 모듈화와 표준화를 적용해 해체 비용을 획기적으로 낮추고 이를 비용 추계에 미리 반영하겠다는 전략이다.

NEA 측은 “이번 워크숍의 목표는 신형 원자로 기술 개발자들에게 미래의 후행 주기 및 해체 요건을 이해하는 데 필요한 예비 지침을 제공하는 것”이라며 “해체 및 후행 주기 관리를 포함한 장기 비용의 전체적인 그림을 제공함으로써 신규 프로젝트의 금융 및 자금 조달 이해관계자들에게 명확한 정보를 제공하고자 했다”고 설명했다.

현장에서는 원전 해체 비용 산정을 위한 국제표준인 ISDC(International Structure for Decommissioning Costing)를 차세대 원전에 적용하는 방안이 집중적으로 논의됐다.

에너지 금융 업계 관계자는 “SMR이 기존 대형 원전보다 경제성이 뛰어나다고 주장하려면 건설비뿐만 아니라 폐기 비용까지 포함한 균등화발전비용(LCOE)에서 경쟁력을 입증해야 한다”며 “명확한 비용 추계 가이드라인은 프로젝트 파이낸싱(PF)을 일으키기 위한 필수 선결 조건”이라고 분석했다.

韓 한수원, 테라파워와 나란히 사례 발표… 수출 경쟁력 점검

한수원은 이 자리에서 한국형 SMR(i-SMR)의 개발 현황과 연계된 후행 주기 비용 관리 전략을 공유한 것으로 전해졌다. 이는 한국이 단순히 원전을 짓는 기술뿐만 아니라, 사후 관리 비용을 투명하게 산정하고 관리할 능력이 있음을 국제 무대에서 입증하려는 행보로 풀이된다.

국제 원자력계는 이번 논의를 통해 국가별로 상이한 규제와 비용 산정 방식을 조율하고, 신기술 도입에 따른 불확실성을 줄이는 데 주력하고 있다. 유럽 원자력 열병합 발전 산업 이니셔티브, 국제원자력기구(IAEA) 등 국제기구들도 협력 대열에 합류했다.

英·동유럽 ‘비용 장벽’ 현실화… 경쟁사는 ‘데이터센터’로 우회로 확보

이 같은 ‘전 주기 비용 투명성’ 강화 기조는 한국형 소형모듈원전(i-SMR)이 공략 중인 영국과 동유럽 시장, 그리고 최근 열리고 있는 인공지능(AI) 전력 시장에서 냉혹한 ‘검증의 칼날’로 작용할 전망이다.

당장 영국 시장의 진입 장벽이 높아졌다. 영국 정부 산하 ‘그레이트 브리티시 뉴클리어(GBN)’가 주관하는 SMR 입찰전은 현재 롤스로이스, GE-히타치, 웨스팅하우스, 홀텍 등 4개사가 최종 후보로 선정돼 정부 지원을 등에 업고 질주 중이다. 이 경쟁 대열에서 1차 고배를 마신 한수원으로서는, 이번 OECD 가이드라인에 부합하는 정교한 비용 경쟁력을 입증해 독자적인 민간 사업 기회를 창출해야 하는 과제를 안게 됐다.

영국 킹스칼리지 런던 연구진은 “영국 시장은 단순 건설비(Overnight Cost)가 아닌 운영·폐기를 포함한 전 주기 비용의 투명성을 파트너 선정의 핵심 척도로 삼고 있다”고 지적했다.

경쟁사들의 ‘시장 갈아타기’ 전략도 위협적이다. 건설 비용 상승으로 고전하던 미국의 뉴스케일파워(NuScale Power) 등은 최근 구글, 아마존 등 빅테크 기업들이 주도하는 AI 데이터센터 전력 시장으로 눈을 돌리고 있다. 월가 에너지 분석가들은 “공공 발전 시장의 엄격한 가격 저항을 피해, 전력 수급이 시급하고 자금력이 풍부한 빅테크 시장으로 사업을 전환(Pivot)해 경제성 논란을 돌파하려는 시도”라고 평가했다.

동유럽 시장 역시 유럽연합(EU)의 까다로운 녹색분류체계(Taxonomy)가 변수다. EU는 고준위 방사성 폐기물 처분장의 구체적인 확보 계획과 재원 마련을 원전 도입의 필수 조건으로 내걸고 있다. 유럽 현지 법률 전문가들은 “이번 OECD 가이드라인 마련을 계기로, 단순 시공 능력을 넘어 ‘폐기물 솔루션’과 이에 기반한 ‘금융 조달(Financing)’ 능력이 한국 원전 수출의 성패를 가를 것”이라고 내다봤다.

옥석 가리기 시작… “투명하지 않으면 도태”

NEA는 이번 워크숍 결과를 토대로 조만간 ‘예비 가이드라인’을 내놓을 계획이다. 이 지침은 각국 규제 기관의 인허가와 금융 기관의 투자 심사에서 핵심 참고 자료로 쓰일 가능성이 크다.

전문가들은 이번 조치가 차세대 원전 시장의 ‘옥석 가리기’를 가속할 것으로 보고 있다. 기술력은 있지만 사후 처리 비용을 명확히 제시하지 못하는 기업은 시장에서 밀려나고, 전 주기 비용 효율성을 입증한 기업만이 살아남는 구조로 시장이 재편될 것이라는 분석이다.

NEA 측은 “이 지침은 이해관계자들의 신뢰를 쌓고, 해체 및 폐기물 관리라는 중요한 고려 사항을 명확히 하는 데 도움을 줄 것”이라고 덧붙였다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com