이미지 확대보기

이미지 확대보기미국의 유력 싱크탱크가 한국과 미국에 대해 단순한 관세 협상 수준을 넘어 인공지능(AI)을 중심으로 한 경제안보 동맹을 구축해야 한다고 제안했다.

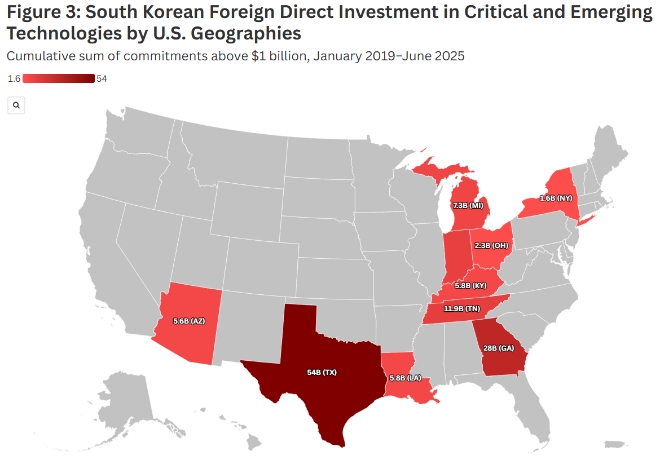

반도체, 데이터센터, 디지털 인프라, 핵심 광물 등 이른바 ‘AI 스택(AI stack)’ 전반에 걸친 협정이야말로 기술·안보·공급망을 아우르는 새로운 협력 축이 될 수 있다는 것. AI 스택은 AI가 작동하기 위해 필요한 기술·인프라·자원 전반을 계층적으로 정리한 개념이다.

◇ “AI 스택 협정이야말로 한·미 협력의 중심축”

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 최근 펴낸 보고서에서 “미국과 한국은 단기적인 관세 협상에 머무를 것이 아니라 인공지능(AI)을 중심으로 한 경제안보 동맹 구축에 나서야 한다”고 강조했다.

CSIS 경제안보기술국의 나빈 기리샨카르 소장은 보고서에서 “한미 양국은 AI 모델부터 데이터센터, 반도체, 디지털 인프라, 전력망, 핵심 광물에 이르기까지 이른바 ‘AI 스택’ 전반을 공동으로 구축할 수 있는 역량을 갖춘 몇 안 되는 파트너”라며 “AI 스택 협정은 단순한 무역 협정을 넘어 기술·안보·공급망 협력의 핵심이 될 것”이라고 밝혔다.

그는 “한국은 미국의 반도체 설계 기술과 상호보완적인 제조 역량을 보유하고 있으며 AI 연구 인재도 급성장 중”이라면서 “미국은 AI 응용 기술과 서비스 수출에 집중하고 있어 양국 협력이 서로에게 실질적인 이익이 된다”고 덧붙였다.

AI 스택은 △AI 모델 및 응용기술 △데이터센터와 반도체 △디지털 플랫폼과 통신망 △전력 인프라와 에너지 자원 △리튬·니켈·희토류 등 핵심 광물 자원을 포함하는 개념으로 기리샨카르 소장은 이 구조를 기반으로 협정을 설계할 것을 제안했다.

◇ 인재·기술·인프라…각 분야별 협력 방향 제시

기리샨카르 소장은 AI 동맹을 구체화하기 위해 인재 교류, 반도체 협력, 데이터 규제 완화, 에너지 인프라 개선, 핵심 광물 공동조달 등 5개 분야의 상호 조치를 제시했다.

우선 한국은 미국 AI 연구자의 비자 간소화와 체류 요건 완화를 추진하고 미국은 한국 연구자에게 조건부 영주권 경로와 공공-민간 AI 연구허브 설립을 지원해야 한다고 그는 주장했다.

반도체 분야에서는 한국이 메모리 중심에서 로직 및 고급 패키징으로 연구개발(R&D) 범위를 확장하고, 미국은 CHIPS법 보조금의 한국 기업 우선 적용과 수출통제 완화 등을 추진해야 한다고 기리샨카르 소장은 강조했다.

또 한국의 디지털 규제가 미국 플랫폼 기업과 AI 서비스 수출에 장애가 되고 있다며 클라우드·AI 기업에 대한 신뢰 국가 예외를 적용하고 미국은 한국산 데이터센터 부품에 대해 관세를 면제하는 방식의 상호 호혜적 조치를 제안했다.

에너지 분야에서는 한국의 전력망 병목 문제를 지적하며 미국의 투자 유치를 위한 외국인 지분 상한 철폐와 인허가 간소화가 필요하다고 했다. 미국은 그에 상응해 한국의 LNG 및 송전망 투자를 위한 수출신용 보증 확대에 나설 수 있다고 덧붙였다.

그는 핵심 광물과 관련해서도 “중국의 수출 통제에 대응하기 위해 한미가 공동으로 투자기금을 조성하고, 제3국의 채굴·정제 프로젝트에 참여해야 한다”고 제안했다. 기리샨카르 소장은 “중국 자본과 연결된 업체가 투자 대상에 포함되지 않도록 감시망을 구축해야 한다”며 이같이 밝혔다.

◇ “관세 협상 아닌 기술동맹으로 방향 전환 필요”

기리샨카르 소장은 “트럼프 행정부가 다음달 1일 예고한 신규 관세가 한국에 추가 부담을 줄 수 있지만 협상은 단기 관세 유예가 아닌 AI 협력을 통한 구조적 전환으로 나아가야 한다”고 지적했다.

그는 “한국은 북중의 사이버 위협과 기술 탈취에 노출된 최전선의 시장경제 민주주의 국가이며 미국이 ‘기술 기준의 세계 표준’이 되기 위해선 한국 같은 동맹과의 기술 협력이 필수”라고 밝혔다.

기리샨카르 소장은 “미국과 영국이 체결한 경제번영협정이나 기술동맹 논의처럼 한국과 미국도 공동의 기술안보 아젠다를 중심으로 협력 범위를 확장해야 한다”며 “AI 스택 협정이 그 출발점이 될 수 있다”고 덧붙였다.

김현철 글로벌이코노믹 기자 rock@g-enews.com