TSMC·삼성전자 2025년 2나노 양산 준비 박차

美 반도체 자국생산 가속화로 장비수요 확대 기대

美 반도체 자국생산 가속화로 장비수요 확대 기대

이미지 확대보기

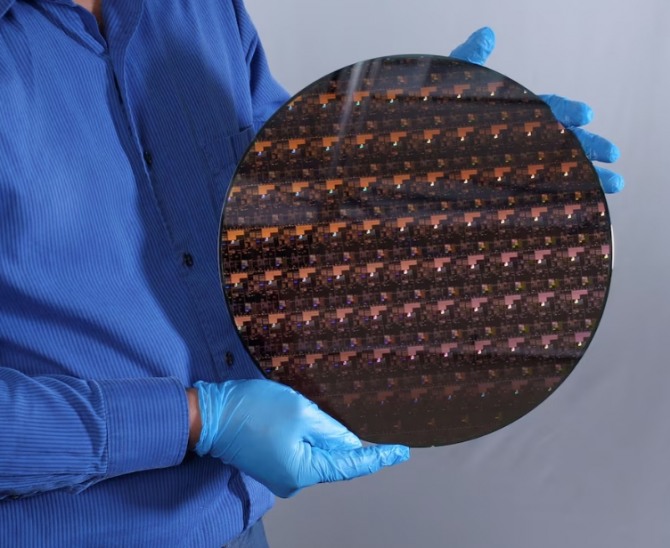

이미지 확대보기AI 반도체 성능 극대화를 위한 핵심 기술로 2나노(nm, 10억분의 1m) 공정이 부상하면서 반도체 제조장비 업계가 다시 주목받고 있다. 닛케이는 지난 21일(현지시각) 2나노 미세화 설비투자 본격화와 도널드 트럼프 미국 대통령의 반도체 생산 미국 회귀 정책이 제조장비 기업들의 실적 개선을 이끌 것이라고 보도했다.

웨이저자 TSMC 회장 겸 최고경영자(CEO)는 지난달 16일 실적발표회에서 "데이터센터와 스마트폰 수요에 힘입어 향후 2년간 2나노 수요는 3나노와 5나노를 웃돌 것"이라며 "2025년 하반기부터 최첨단 2나노 반도체 양산에 나설 계획"이라고 밝혔다.

아세트 매니지먼트 원의 이케다 켄스케 펀드매니저는 "2나노 기술은 기존 3나노와 구조적으로 큰 변화가 필요해 제조 공정이 복잡해지는 만큼 투자 규모도 늘어날 것"이라고 분석했다. 현재 주목받는 AI 반도체는 기존 생산라인에서도 제조가 가능해 장비 수요가 제한적이지만, 2나노 공정은 성능 향상을 위한 필수 요소로 평가받고 있다.

글로벌 반도체 기업들의 2나노 기술 확보 경쟁도 본격화되고 있다. 삼성전자는 TSMC와 같은 2025년 2나노 반도체 양산을 계획하고 있으며, 인텔도 미세화를 가속화하고 있다. 일본의 라피더스는 2027년 2나노 양산을 목표로 설비투자를 추진하고 있다.

제조장비 시장은 미국의 대중국 규제 정책에 큰 영향을 받아왔다. 고성능 반도체 제조장비의 대중국 수출 금지 조치로 중국의 긴급 수요가 급증하면서 도쿄일렉트론은 2024년 4월 상장 이래 최고가인 4만 860엔을 기록했다. 네덜란드 ASML홀딩스와 미국 어플라이드머티리얼즈도 2024년 7월 최고가를 경신했다. 다만 이후 중국 매출 의존도가 부담으로 작용하며 AI 반도체 기업 엔비디아의 주가 상승세에는 크게 못 미쳤다.

주목할 점은 최근 중국의 신흥 AI 기업 '딥시크 쇼크' 이후 반도체 업종이 전반적으로 하락세를 보인 가운데서도 2나노 공정 핵심 장비 기업인 램리서치와 ASML이 각각 12%, 1% 상승하며 견조한 흐름을 보이고 있다는 점이다.

세계반도체산업협회(SEMI)는 2025년 전 세계 제조장비 시장이 전년 대비 8% 증가한 1215억 달러(약 174조 7777억 원) 규모에 이를 것으로 전망했다. 이는 중국의 수요가 두드러졌던 2024년 성장률 7%를 상회하는 수준이다. 중국 비중은 2024년 43%에서 2025년 31%로 감소하지만, 미국 등 다른 지역의 수요 증가로 시장 확대 추세는 지속될 전망이다.

'미국을 다시 위대하게(MAGA)'를 기치로 내건 트럼프 행정부의 반도체 자국 생산 정책도 제조장비 시장의 새로운 동력이 되고 있다. 지난 11일 반스 미국 부통령이 AI 반도체의 미국 내 생산을 촉구한 이후 인텔과 글로벌파운드리 주가가 급등했다. TSMC 역시 미국 내 첨단 반도체 공장을 건설 중이며, 2025년 중 2나노 제조장비 반입을 시작할 계획이다.

닛세이 매니지먼트의 야마모토 마이토 수석 애널리스트는 "미국은 그동안 첨단 공장을 건설하지 않았기 때문에 대만과 비교했을 때 수율이 떨어질 가능성이 높고, 더 많은 제조장비가 필요할 것"이라고 분석했다.

도요 증권의 야스다 히데키 수석 애널리스트는 "2나노 등 첨단품 매출 비중이 높은 ASML이나 반도체 생산의 미국 회귀 수혜가 예상되는 램리서치 등의 주가가 완만하게나마 상승세로 전환될 것"이라고 전망했다.

이번 분석은 미중 갈등 속 반도체 전략물자 확보 경쟁과 AI 성능 극대화를 위한 미세공정 혁신이 제조장비 시장의 새로운 성장 기회를 창출하고 있음을 보여준다. 특히 2나노 기술 도입과 미국의 자국 생산 확대가 제조장비 업계의 실적 개선을 견인할 핵심 요인으로 부상하고 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com