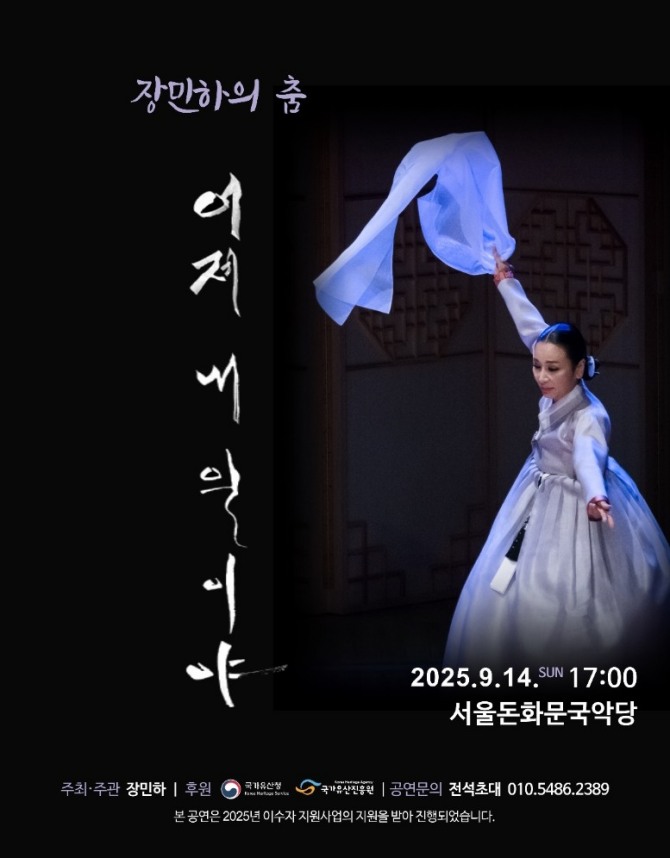

장민하 총예술감독·연출·안무로 황진이의 예술적 감성을 애틋하게 그려내다

이미지 확대보기

이미지 확대보기‘어져 내 일이야’는 조선 중기의 예기 황진이(黃眞伊, 1506~1544)의 예술적 감성을 애틋하게 그려낸 명무이다. 연인 서경덕을 보내놓고 후회하는 애절한 여인의 마음을 담은 시조는 춤이 되었다. 「어져 내 일이야 그릴 줄을 모로던가/ 이시라 하더면 가랴만은 제 구태여/ 보내고 그리는 정(정)은 나도 몰라 하노라」 (아아! 내가 한 일이 (후회스럽구나) 그리워할 줄을 몰랐더나/ 있으랴 했더라면 가셨으랴마는 제 구태여/ 보내고 나서 그리워하는 마음 나도 모르겠구나.)

황진이의 시적 재능과 예술적 감성을 존중하는 장민하의 전통춤은 차별화되는 유형자산을 자연스럽게 내보인다. 장민하의 춤은 단순한 감성적 표현을 넘어, 여인의 내면에 잠재해 있는 정서를 자연과의 교감을 드러내면서 섬세하고 세련되게 담아낸다. 황진이의 간결한 시는 장민하의 춤에 이르러 상징과 비유가 탁월해 깊은 여운을 준다. 자연을 인물의 감정에 이입하고 춤과 음악은 기교적 우위를 보여준다. 짧은 시조는 짙은 감정으로 사유의 공간을 제공한다.

전통춤 '어져 내 일이야'는 미니멀적 자연을 배경으로 감각적인 사랑의 마음을 표출한다. 전통춤 무용가 장민하는 35년 춤 여정에서 하루의 리듬이 춤이 되고, 춤이 일상이 되는 현실을 회상한다. 장민하는 국립국악원에 입단(1991년)한 이래, 바쁜 단체활동 가운데에서도 자신만의 빛깔을 찾는 작업에 몰두해 왔다. 그녀는 국립국악원의 ‘수요춤전’에서 첫 개인 공연(2014년)을 했으며, 해마다 사연이 있는 여인의 마음을 담은 차별화되는 춤 이야기를 선보이고 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기장민하는 끊임없이 자신을 돌아보고, 다음을 준비하는 성찰의 과정을 이어온다. 그 속에서 ‘춤추는 존재’에서 ‘춤으로 말하는 사람’이 되어갔다. '어져 내 일이야'는 장민하 춤의 나이테가 두드러지는 가운데 이수자 지원사업을 통해 선정된 상징적인 작품이다. 조일하(가곡· 양금, 국립국악원 정악단 지도단원, 국가무형유산 ‘가곡’ 이수자), 고보석(거문고, 국립국악원 정악단 수석, 서울대 음악박사, 전국국악대전 대통령상)의 음악은 장민하의 미학적 춤 구사에 합류하였다.

안무가는 황진이와 서경덕의 사랑 이야기라는 서사 위에 여인의 시적 감성과 해석, 산조춤 중심의 안무를 더해 조선 예인의 시선으로 바라본 그리움, 이별, 사랑을 전통춤의 호흡과 결로 섬세하게 되살린다. 조선의 미의식과 주체적 여성의 상징 황진이의 철학, 여인의 내면이 춤과 음악 안에서 다시 살아나 조선의 시간 속을 함께 걷는 듯한 경험을 제공한다. 황진이는 당대의 선비들과 교유하며, 이들과의 지적 교류 속에서 삶 대한 깊은 통찰을 시로 표현했다.

'어져 내 일이야'에는 의도하지 않았다 하더라도, 한계와 테두리를 벗어날 수 없는 도가적 허무가 짙게 깔려 있다. 장민하는 황진이의 인간사에 대한 무상함, 자연 속에서의 해탈을 간결한 시적 수사와 음악을 통해 표현한다. 장민하 춤의 서막은 황진이의 삶과 감정을 함축적으로 담은 시조(조일하), 감미로운 ‘여창 가곡’의 선율, 조선시대 예술의 깊이를 느끼게 하는 순간이 전개된다. 황진이의 애틋한 그리움과 내면의 갈등이 고스란히 전달된다.

‘여인의 미를 담다’: 교방미가 춤에 담긴다. 양금병창(조일하)의 조력으로 부채입춤(이정미, 이지은, 정승연), 장구춤(이하경, 김현결), 검기무는 섬세한 감정선에 정제된 미적 표현으로 성장하는 여인들의 예술적 성장과 완성도를 그린다. ‘흐르는 시간, 머무는 마음’: 고보석의 거문고('달무리')에 장민하와 김청우가 산조춤을 재해석한 황진이와 서경덕의 엇갈린 운명을 춤춘다. 서경덕이 춤추는 영상과 무대에서는 황진이의 그리움을 담은 산조춤이 섬세하게 펼쳐진다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기 이미지 확대보기

이미지 확대보기‘무심의 미학’: 조선조 선비 정신을 바탕으로 재구성한 국수호류 ‘장한가’에 황진이와 엇갈린 운명에 고뇌하는 서경덕(김청우)의 복잡한 내면이 춤에 담긴다. 그의 고상한 정신과 인간적 품격이 조용히 드러난다. ‘바람에 여미다’: 예기의 예술성과 감정의 내면적 성숙이 절정에 이른다. 절제된 동작은 단아하며 교태미와 애절함, 그리움이 담긴다. 부채 짓마다 삶의 무게와 사랑의 깊이가 배어 있으며, 여인은 시대와 감정을 대변한다. 기억 속의 사랑이 슬며시 소환된다.

‘쑥대머리, 황진이의 정심’: 노래·편곡·거문고(조일하), 양금(고보석)이 선도하며 이매방류 살풀이춤이 재구성된다. 황진이의 연민은 짙은 그리움이 된다. 손끝에서 흘러내린 수건과 함께 ‘쑥대머리’는 임을 향한 깊은 그리움과 마음의 상처를 담아낸다. 여창가곡 ‘우락’이 ‘이별가’로 재구성되고, 만남과 이별, 정신적 교감과 고독이 노래된다. 거문고 선율은 감정의 결을 심화시키며, 이별과 그리움이 교차하는 순간이 고요하면서도 강렬하게 형상화한다.

‘시간을 걷는 예인’(호남산조춤): 장민하의 ‘산조춤’은 내적 갈등과 예인의 길로의 회귀를 심도 있게 묘사하며 황진이의 시조 감정을 이입한다. 서경덕과 황진이는 예인의 길로 돌아서며, 원형 춤사위로 되돌아가는 순간을 마주한다. 한갑득류 아쟁산조의 다채로운 장단과 리듬 속에서, 황진이의 시선은 사랑과 이별, 그리움의 여정을 공감한다. 무대는 장민하의 35년의 춤 인생에서 왜 춤추고 있는지를 다시 묻고 답한다. ‘어져 내 일이야’가 답이 될 수 있을 것 같다.

장민하의 전통춤 변주는 정체성을 소지하면서도 무용수와 안무가로서 자연스럽게 자신감을 내보인다. 전통춤을 연습하고 무대에 올리는 소중한 행위는 연례 의식에 버금가며, 해마다 춤에 담긴 주제적 이야기와 기교가 궁금증을 몰고 오고 있다. 올해 장민하의 전통춤 주제 ‘연인 사이의 별리’에 대한 아쉬움이 가슴을 아프게 한다. 한국무용가 장민하의 전통춤은 현대적인 감각과 창의적인 해석으로 전통춤의 매력을 알리고, 음악과의 협업을 통한 소통의 무대였다.

장석용 문화전문위원(한국예술평론가협의회 회장), 사진영상=조인환