'고성능 NCM' 올인 전략 실패…'저가 LFP'에 시장 주도권 뺏겨

공장 가동률 50% '반토막'…생산 효율성마저 중국에 완패

공장 가동률 50% '반토막'…생산 효율성마저 중국에 완패

이미지 확대보기

이미지 확대보기한때 세계 전기차(EV) 시장을 이끌던 'K-배터리'의 위상이 흔들리고 있다. 저가형 리튬인산철(LFP) 배터리를 앞세운 중국의 거센 공세에 시장 점유율이 빠르게 하락하고 생산 효율성마저 크게 뒤처지면서 경쟁력에 빨간불이 켜졌다. 기술력 우위를 바탕으로 시장을 선도하던 한국 배터리 3사의 전략 오판이 현실로 나타나면서, 세계 공급망의 지각 변동이 빨라지고 있다고 디지타임스가 7일(현지시각) 보도했다.

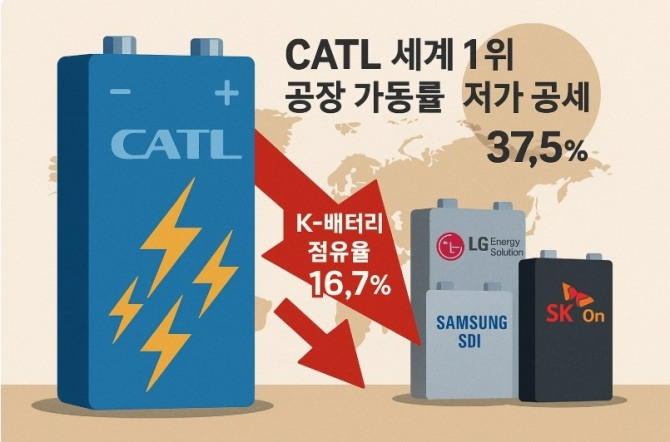

시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 2025년 1월부터 7월까지 LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사의 세계 시장 점유율 합계는 16.7%에 그쳤다. 지난해 같은 기간보다 4.5%포인트 떨어진 수치다. 이로써 상징으로 여겨온 20% 선이 최근 몇 년 사이 처음으로 무너졌다. 업체별로는 LG에너지솔루션이 약 9.5%, SK온 4.2%, 삼성SDI 3.0%의 점유율을 나타냈다.

반면 중국의 CATL은 2025년 상반기 기준 37.5~37.9%의 압도적인 점유율로 세계 1위 자리를 더욱 굳혔다. 자국 기업뿐 아니라 테슬라, BMW, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐 같은 세계 주요 완성차 기업들이 CATL 배터리를 쓰면서 K-배터리와의 격차는 더 벌어지고 있다.

전략 오판 부른 'NCM 편중'

중국이 초기에 적극적으로 LFP 시장으로 전환한 것은 결과적으로 '신의 한 수'였다. 대량생산 체제를 일찍 갖추고 공급망을 안정시켜, 처음에는 성능이 떨어진다는 평을 들었지만 기술 개선과 안전성, 압도적인 가격 경쟁력을 바탕으로 주력 시장인 보급형 전기차 시장을 장악했다. NCM 배터리가 고성능 프리미엄 차량 시장에서 경쟁력을 유지하지만, 실용성과 경제성을 중시하는 소비 흐름 속에서 이 시장은 점차 줄어들고 있다.

경쟁력 격차는 공장 가동률에서 더 뚜렷하게 드러난다. '레스트 오브 월드' 보고서에 따르면, 한국 배터리 공장의 평균 가동률은 50% 수준에 머무는 반면, 중국 공장들은 90%를 웃도는 가동률을 보이고 있다. 이러한 가동률 차이는 서구 시장의 EV 판매 부진과 맞물려 완성차 업체(OEM)에 납품하는 물량은 줄고 비용 부담은 늘어나는 결과로 이어지고 있다.

기술 격차·공급망 위기…생존 기로에 선 K-배터리

CATL의 기술 발전 속도 또한 위협적이다. 1초에 배터리 셀 1개를, 2분 30초 만에 모듈 1개를 조립하는 생산성을 갖춘 CATL을 한국 기업들이 따라잡기는 버겁다. 또한 고급형 NCM 배터리는 물론 차세대 고체 배터리, 나트륨 이온 배터리 개발에도 적극 나서 기술 혁신 경쟁에서 한발 앞서간다. 나아가 독일, 헝가리, 인도네시아, 태국 등에 세계 생산 기지를 늘리며 과거 한국의 안방이었던 유럽 시장까지 빠르게 파고들고 있다.

이제 K-배터리는 중요한 기로에 섰다. 점점 좁아지는 고성능 틈새시장에 집중할지, 아니면 중국이 규모와 공급망에서 굳건한 요새를 구축한 저가 시장으로 뛰어들어야 할지 선택해야 할 처지다. LFP 생산 투자를 시작했지만, 아직 생산 규모나 원자재 확보에서 한계가 뚜렷하다. 가격 경쟁력을 갖추기 위한 생산성 향상과 함께 차세대 기술 개발, 원재료 안정 확보 전략을 서둘러야 한다는 목소리가 높다. 동시에 차별화한 고부가가치 시장으로의 전환도 모색해야 하는 과제를 안고 있다.

한 업계 임원은 "쉬운 길은 없다"고 말하며 "획기적인 전략 없이는, 중국의 속도, 비용, 국가 주도 규모에 따라 재편되는 시장에서 한국 배터리 제조업체들은 경쟁력을 지키기 위해 고군분투할 것"이라고 현재 상황의 어려움을 전했다. 기술 우위 신화가 흔들리는 지금, K-배터리의 생존을 위한 근본적인 성찰과 혁신이 절실하다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com