이미지 확대보기

이미지 확대보기세계기상기구(WMO)의 최근 보고서를 보면 지난해 전 세계 평균 CO₂ 농도는 423.0ppm이다. 1년 사이 3.5ppm 증가한 것은 1957년 이후 최대 폭이다.

지구가 CO₂와 다른 온실가스 열기에 갇히면서 극단적인 날씨를 초래하고 있는 셈이다.

CO₂ 배출량을 줄이는 것은 기후뿐만 아니라 경제 안보와 지역사회 복지를 위해서도 미룰 수 없는 과제로 떠오른 이유다.

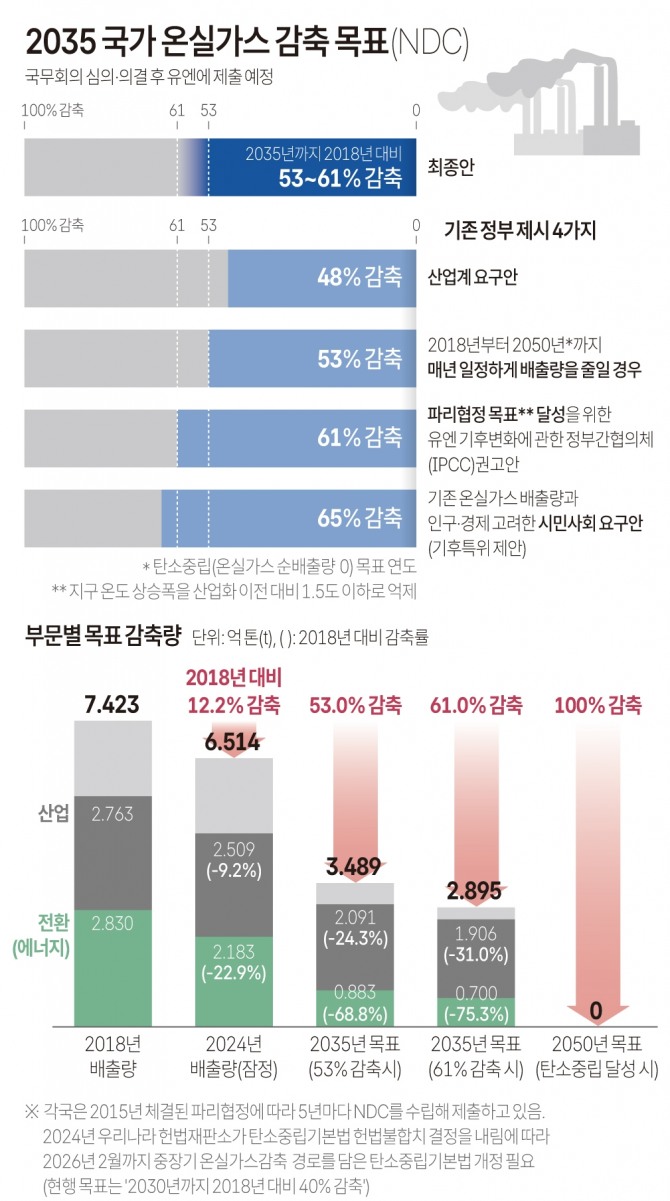

유엔기후변화협약(UNFCCC)에 제출한 주요국들의 2035년 온실가스 감축 목표(NDC)를 보면 2018년 대비 유럽연합(EU) 55%, 영국 66.9%, 미국 56%, 캐나다 41.1%, 호주 53.8%, 일본 54.4% 등이다.

중국은 2035년까지 온실가스 배출량을 고점 대비 7%에서 10%까지 감축하겠다고 밝혔다.

NDC는 각국이 5년마다 수립하는 향후 10년간의 온실가스 감축 목표다. 현재 195개 당사국 중 64개국이 제출한 상태다.

한국은 11일 국무회의 의결을 거쳐 UNFCCC에 제출할 예정이다. 2030년까지 제시했던 감축 목표 40%보다 10% 이상 강화된 수치를 제시할 예정이다.

문제는 정책목표 달성 가능성과 함께 재원이나 기술 확보 방안을 마련해야 한다는 점이다.

에너지 전환 속도가 지나치게 빠르면 산업 경쟁력과 고용 위축을 피할 수 없다. 자동차업계는 내연기관 차 판매 중단은 물론 1만여 개의 부품사 도산까지 우려하는 모양새다.

탄소 배출량이 많은 중공업의 경우 배출권 구매 비용도 만만치 않다. 2030년까지 구매해야 하는 철강·정유·시멘트·석유화학 배출권만 해도 5조 원 규모다.

산업계 전반으로 확대하면 경제에 큰 타격을 줄 수 있는 상황이다. 따라서 탄소 중립과 산업 보호라는 두 가지 상반된 목표를 달성하기 위해서는 정책 속도 조절이 중요해졌다.

탄소 중립과 에너지 안보를 함께 고려하면서 산업계의 참여를 유도해야 한다.