사자마자 18% 손실…기형적 세금에 '앞금·뒷금' 이중 시장만 횡행

자본 잉여국 대한민국, 넘치는 돈 부동산 아닌 '금'으로 모아야 할 때

민간 금은 더이상 사치품이 아니다…국부(國富)이자 외환보유고

자본 잉여국 대한민국, 넘치는 돈 부동산 아닌 '금'으로 모아야 할 때

민간 금은 더이상 사치품이 아니다…국부(國富)이자 외환보유고

이미지 확대보기

이미지 확대보기달러를 비롯한 각국 화폐의 발행량이 늘어난 탓에 지폐 가치는 꾸준히 떨어지고 있다. 반대로 지폐로 따진 금의 가치는 꾸준히 오르는 중이다.

금은 국제적으로 통용되는 국부(國富)이자 안전자산, 전략자산, 외환보유고가 됐다. 금은 국제 시세와 맞물려 움직이므로 아무리 사 모아도 물가를 크게 자극하지 않는다. 금값이 국제 시세 근처를 맴돌기 때문이다.

한은이 안 사면 민간이라도 사게 해야

여러 나라 중앙은행은 금을 비축물자나 외환보유고처럼 사 모으고 있다. 브릭스(BRICS) 강대국인 중국, 러시아, 인도는 중앙은행과 민간이 경쟁하듯 금을 모은다. 최근 몇 년 사이 중국의 금 사재기는 금값 급등의 가장 큰 원인이다. 달러 중심의 국제 금융 시스템에 대한 불신에서 비롯됐다. 우리는 정치 싸움 소용돌이 속에 나라 곳간을 종이 화폐로만 채우고 있는 모양새다.

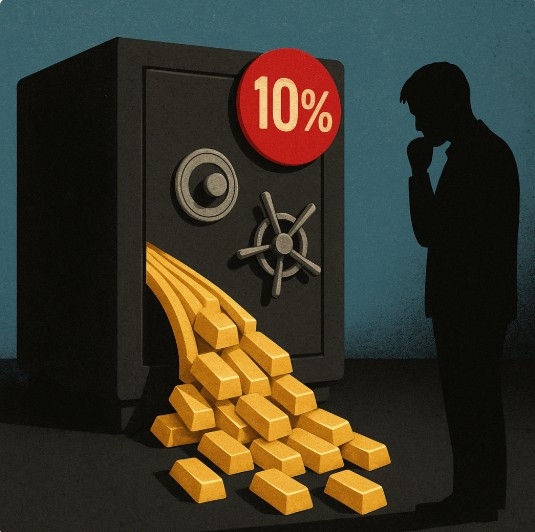

중앙은행이 못 하겠다면 민간이라도 금을 모으게 장려해야 한다. 장롱 속 금은 가정의 비상금이자 나라의 재산이기도 하다. 하지만 민간이 금을 모으는 데 가장 큰 걸림돌이 있다. 금에 10% 부가세를 매겨 이중 가격과 음성 거래를 만들고, 결국 금 모으기를 꺼리게 한다.

우리도 이제 자본 잉여국…투자 흐름 바꿔야

우리나라도 이제 자본이 넘치는 나라다. 넘치는 자본이 부동산 가격만 밀어 올리고 있다. 이 자본의 일부를 금으로 돌려야 한다. 부동산은 국내에서만 통하는 국부일 뿐이지만, 금은 국제적으로 인정받는 국부다.

우리나라는 그동안 금을 금기시했다. 금을 사들이면 달러가 빠져나간다는 생각에 금 보유를 막았다. 하지만 이제 우리나라는 선진국이 됐고 세상도 많이 변했다. 금은 이제 당당한 투자 자산으로 비트코인과 더불어 으뜸 안전자산이 됐다. 넘치는 자본을 금으로 쌓아야 할 때가 한참 지났다. 달러 기축통화 체제가 흔들리며 국제 금융 시장은 매우 불안하다. 지금부터라도 민간과 정부가 힘을 합쳐 금을 사들여야 한다.

살 때 비싸고 팔 땐 저렴한 금, 원인은 '부가세'

정부나 중앙은행이 금 매입에 소극적이라면 민간이라도 금 보유를 늘려야 한다. 하지만 여기에는 가장 큰 걸림돌, 바로 금 부가세 10%가 있다. 금을 팔 때는 살 때 냈던 부가세를 돌려받거나 보상받지 못한다. 따라서 시중에서 금을 살 때보다 훨씬 낮은 값에 팔 수밖에 없다. 이 차이를 메우기 어려워 금을 사거나 보유하기를 꺼린다.

금은방에서 금을 살 때와 팔 때를 비교해보자. 금을 살 때는 판매 수수료 3~6%에 부가세 10%를 더해 낸다. 실제 금값에 최소 13%에서 16%를 더 얹어 금을 사는 셈이다. 금을 팔 때는 금은방의 매입 수수료로 금값에서 5~15%를 떼고 팔아야 한다. 살 때 냈던 부가세를 돌려받지 못해 가격 차이는 더 커지는 것이다.

살 때와 팔 때의 수수료와 부가세를 단순히 더해도 최소 18%에서 최대 31%까지 가격 차이가 벌어진다. 가지고 있던 금을 팔 때, 산 값보다 18~31% 정도 더 올라야 겨우 본전이라는 뜻이다. 누가 이런 금을 사려 하겠는가. 금 거래와 보유를 막는 가장 큰 걸림돌이다. 이는 한국 외에는 어느 나라에도 없는 제도다. 일본도 금을 팔 때 소비세만큼 값을 보전해주므로 우리와는 다르다.

일본은 2019년 10월 1일부터 금을 살 때 10%의 소비세를 매기고 있다. 하지만 일본에서는 금을 팔 때 받는 값에 소비세가 포함돼 있다. 이 때문에 일본 금 시장은 우리처럼 이중 가격이나 음성 거래 문제가 심하지 않다.

음성 거래 부추기는 세금, KRX 금시장도 '유명무실'

그나마 한 민간 금거래소는 매매가격 차이를 많이 줄였다. 순금 한 돈(3.75g) 시세 예를 들어 보자. ‘내가 살 때’는 부가세를 포함해 77만 7000원, ‘내가 팔 때’는 68만 5000원으로 차액이 9만 2000원이다. 파는 값의 13.4%에 이르는 차이가 난다. 적어도 금값이 13.4% 이상 올라야 수익이 난다. 금에 매겨진 부가세가 금 거래를 억제하고 있음을 보여준다.

홍콩처럼 금은방 경쟁이 치열하면 매매 수수료가 줄어들어, 사고파는 값의 차이가 줄고 금 거래가 활발해질 것이다. 팔찌, 목걸이 같은 세공품에는 세공비가 들어가기 마련이다. 하지만 금괴나 골드바는 수수료를 빼면 살 때와 팔 때의 가격 차이가 거의 없어야 거래가 활발해지고, 이른바 ‘앞금’과 ‘뒷금’ 같은 이중 가격이 생기지 않는다. 한국거래소(KRX) 금시장처럼 사고팔 때 거래 수수료 말고는 가격 차이가 없어야 한다는 뜻이다.

누군가는 한국거래소 금시장이 있지 않으냐, 거기서는 부가세 없이 거래할 수 있다고 말할지 모른다. 하지만 지난 상반기 거래량은 겨우 37톤에 그쳤다. 여기서 부가세와 수수료를 내고 개인 손으로 넘어가는 금은 거의 없을 것이다. 이는 금 수입을 막는 요인이다. 또한 시중 금은방과 역차별 문제도 심각하다. 과거 구둣방이나 양복점처럼 자영업 금은방이 줄어들고 있다.

우리나라 금 시장에 이중 거래와 이중 가격이 생긴 지 오래다. 부가세가 붙는 거래와 없는 거래로 나뉜다. 이에 따라 시중에서는 부가세를 내지 않고 거래되는 금을 ‘뒷금’, 부가세를 내고 거래하는 금을 ‘앞금’이라 부른다. 세계 어디에서도 볼 수 없는 이중 거래와 이중 가격이다. 이런 현상의 원인이 금 부가세다.

금에 대한 부가세액만 따로 뽑은 통계는 국세청 내부 정보라 확인하기 어렵다. 전체 부가세 수입에서 차지하는 비중이 매우 적을 것으로 짐작할 뿐이다. 그럼에도 금 부가세 폐지를 주장하면, 세수 감소와 재정 적자를 이유로 반대할 것이다. 발상의 전환과 정치적 결단이 필요하다. 민간 보유 금도 세계적으로 통용되는 국부이자, 안전자산이며 외환보유고이다. 금 보유는 정부나 민간이나 윈-윈 투자자산이다.

황상석 글로벌이코노믹 수석 전문위원 h1234@g-enews.com