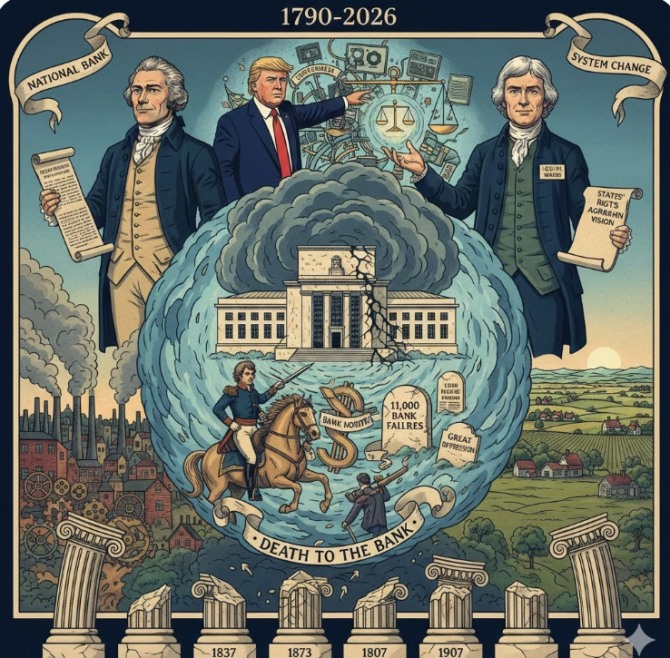

해밀턴의 ‘산업국가’ vs 제퍼슨의 ‘농민국가’, 1790년부터 이어진 정부 역할 논쟁의 재점화

1913년 설립 전 8차례 금융공황… ‘대공황 대응 실패’ 1만 1000개 은행 파산시킨 낙인

트럼프 2기 ‘케빈 워시’ 지명자 체제 변화 예고… 중앙은행 독립성과 효율성 사이의 기로

1913년 설립 전 8차례 금융공황… ‘대공황 대응 실패’ 1만 1000개 은행 파산시킨 낙인

트럼프 2기 ‘케빈 워시’ 지명자 체제 변화 예고… 중앙은행 독립성과 효율성 사이의 기로

이미지 확대보기

이미지 확대보기배런스는 지난 11일(현지시각) 보도를 통해 미국 중앙은행의 역사를 '대통령들이 증오하기를 즐겼던 250년의 전쟁사'로 규정했다. 특히 오는 5월 취임을 앞둔 케빈 워시 연준 의장 지명자가 중앙은행의 '체제 변화'를 예고하면서, 건국 초기 알렉산더 해밀턴과 토머스 제퍼슨이 맞붙었던 '정부의 본질'에 대한 논쟁이 2세기 만에 재현되는 모양새다.

해밀턴의 ‘산업 금융’ vs 제퍼슨의 ‘중소 농민’… 8차례 공황이 남긴 상흔

미국 중앙은행의 잔혹사는 건국 초기부터 시작됐다. 초대 재무장관 알렉산더 해밀턴은 1790년 '국립은행에 관한 보고서'를 통해 강력한 연방 정부와 중앙은행을 국가의 중추로 삼아야 한다고 주장했다. 반면 토머스 제퍼슨은 중앙은행 없는 소박한 농업 국가를 꿈꾸며 대립했다. 조지 워싱턴 대통령은 해밀턴의 손을 들어줬으나, 1791년 설립된 제1은행과 1816년 제2은행은 각각 20년의 한시적 면허가 끝난 뒤 사라졌다.

특히 앤드루 잭슨 전 대통령은 1832년 중앙은행 재허가 법안에 거부권을 행사하며 "중앙은행은 부자를 더 부유하게, 권력자를 더 강력하게 만들 뿐"이라고 비판했다. 중앙은행이 사라진 뒤 미국 경제는 처참한 대가를 치렀다. 1837년부터 1907년까지 70년간 미국은 무려 8차례의 대규모 금융공황을 겪었다.

1837년 공황은 원자재 가격 폭락으로 농민 파산, 뉴욕 금융사들이 금·은 부족으로 지급 불능 사태에 직면했다.

1873년 공황은 철도 과잉 투자와 제이 쿡(Jay Cooke) 은행의 파산으로 발생, 1877년까지 불황이 지속되었다.

1907년 공황은 뉴욕 니커보커 신탁회사 파산으로 뱅크런(예금 대량 인출)이 발생, J.P 모건 등 민간 금융인의 자금 수혈로 간신히 이를 해결했었다.

이러한 반복적 위기는 결국 1913년 금융기관이 더 이상 시장에서 자금을 조달할 수 없을 때, 마지막으로 유동성을 공급해주는 '최후의 대출자'로서 연방준비제도라는 현대적 중앙은행을 탄생시키는 계기가 됐다.

1만 1000개 은행 파산시킨 ‘연준의 원죄’… 대공황의 그림자

하지만 기대를 모았던 연준은 1929년 주식시장 붕괴와 함께 찾아온 첫 시험대에서 완전히 낙제했다. 연준은 '최후의 대출자' 노릇을 하는 대신 긴축 정책을 고수하며 방관했고, 그 결과 1933년까지 미국 내 1만 1000개의 은행이 문을 닫았다. 벤 버냉키 전 연준 의장이 "우리가 잘못했다. 다시는 그러지 않겠다"고 사과했을 만큼, 당시 연준의 무능은 경제 대공황을 심화시킨 결정적 원인이었다.

이후 폴 볼커(1979~1987년 재임) 시절부터 연준은 물가 안정을 최우선으로 하는 현재의 통화정책 틀을 완성했다. 2008년 글로벌 금융위기 당시에는 벤 버냉키 의장이 대공황의 실수를 되풀이하지 않기 위해 막대한 유동성을 공급하며 '제2의 대공황'을 막아냈다는 평가를 받기도 했다. 하지만 이러한 개입주의는 역설적으로 "연준이 시장을 왜곡하고 자산 격차를 벌린다"는 앤드루 잭슨 식의 포퓰리즘적 반발을 다시 불러일으키는 불씨가 됐다.

‘연준 폐지론’과 워시 지명자의 ‘체제 변화’… 2026년의 갈림길

현재 미 의회에는 앤드루 잭슨의 수사를 그대로 옮겨놓은 듯한 '연방준비제도 이사회 폐지법'이 상임위원회에 계류 중이다. 법안 통과 가능성은 낮지만, 중앙은행을 향한 정치권의 압박은 그 어느 때보다 거세다.

도널드 트럼프 대통령이 지명한 케빈 워시 차기 의장은 연준 내부의 관료주의를 타파하고 정책의 '근본적 변화'를 추진할 것으로 보인다. 워시는 과거 연준 이사 시절에도 과도한 양적 완화에 비판적이었으나, 현재는 시장 환경에 맞춘 유연한 대응으로 입장을 선회한 것으로 시장은 이해하고 있다. 금융권 안팎에서는 그가 취임하면 금리 결정 과정에 대통령의 의중이 더 강하게 반영되거나, 연준의 독립성이 약화할 수 있다는 우려를 내놓고 있다.

중앙은행의 권력은 경제 위기 때마다 강화됐으나, 그 권력이 비대해질수록 민주적 통제를 원하는 정치권의 공격 목표가 되는 순환을 반복해 왔다. 건국 250년을 앞둔 지금, 미국은 다시 한번 "중앙은행이 왜 필요한가"라는 1790년의 근원적인 질문 앞에 서 있다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com