이미지 확대보기

이미지 확대보기1997년 개봉한 영화로 28년 전이지만 요즘도 비슷한 일들을 종종 목격한다. 치열한 경쟁 끝에 취업난을 뚫고 어렵사리 채용의 문턱을 넘었지만 높은 급여와 풍족한 복지제도에도 불구하고 채 일 년도 안 돼서 사표를 내고 떠나는 대기업·공기업 신입 직원이 늘고 있다. 누구나 선망하는 좋은 직장을 얻었지만 서슴없이 퇴사를 감행하는 그들, 과연 무슨 일이 있었던 걸까?

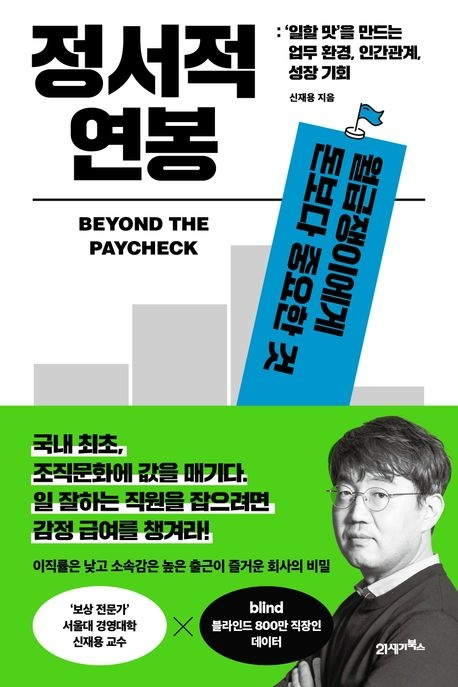

MZ세대의 퇴사 러시에 관해 다각도로 고찰한 책이 나왔다. 서울대 경영대학 신재용 교수가 쓴 ‘정서적 연봉’이다. 기업의 성과 평가와 보상, 지배구조에 관해 연구해온 저자는 “연봉을 올려줬는데 왜 떠나는가”라며 퇴사자를 성토하는 기업에 대해 “우리 조직은 어떤 감정적 보상을 주고 있는가”라는 질문에 먼저 답해볼 것을 권한다. 작금의 젊은 직장인들은 급여 명세서에 찍힌 숫자보다 조직이 주는 감정적 보상, 즉 정서적 연봉(Emotional Salary)을 더 중요하게 평가한다는 것이다.

정서적 연봉이란, 직장에서 연봉·성과급 등의 금전적 보상 외에 직원이 얻을 수 있는 비금전적인 보상을 의미한다. 정서적 연봉이 높은 기업일수록 이직률이 낮고, 몰입도와 성과가 높을 것이라는 가설을 세우고 연구한 결과, 이를 입증해냈다. 일견 기업에 호의적이지 않아 보이는 연구 주제이기에 연구를 위한 충분한 자료와 근거 데이터 확보가 어려웠을 터. 하지만 블라인드 앱을 운영하는 팀블라인드와 협업해 직장인 퇴사와 이직에 관한 양질의 빅데이터를 얻을 수 있었다.

블라인드는 2013년 12월 한국에서 첫선을 보인 직장인 익명 커뮤니티 플랫폼으로 미국·캐나다·인도 등으로 서비스를 확장해 총 1300만 가입자를 확보한 글로벌 플랫폼으로 도약했다. 총 가입 기업은 35만 개 이상이고 국내 가입자는 800만 명 이상, 시가총액 1000대 기업 직원의 90% 이상이 앱을 사용하고 있다. 블라인드를 이끄는 문성욱 대표는 이번 신 교수와의 협업에 대해 “사람을 오게 하는 것은 돈이지만 머무르게 하는 것은 문화”라며 단지 연봉만으로는 설명할 수 없는 직원 만족의 경제적 가치를 밝혀낸 프로젝트였다고 평했다.

정서적 연봉을 좌우하는 주요 요소를 도출하기 위해 저자가 참고한 이론은 자기결정성 이론이다. 1985년 로체스터대 에드워드 데시, 리처드 라이언 교수가 제시한 자기결정성 이론에 따르면, 인간은 자율성·유능성·관계성 등 3가지 기본 욕구가 충족되어야 내재적 동기가 향상된다고 한다. 이 이론에서 말하는 자율성·유능성·관계성 등을 확인하기 위해 블라인드에서 이직자를 대상으로 조사하는 10여 가지 지표를 바탕으로 빅데이터를 분석했다.

그 결과, 상장기업·비상장기업으로 나눠 각 정서적 연봉 상위 30개 기업 순위가 나왔다. 책에서는 이들 상위 기업 중 LG에너지솔루션·포스코인터내셔널·한국남동발전 등 3개사의 사례를 상세히 담고 있다. 이들 기업 모두 금전적 연봉 또한 높은 수준이지만 정서적 연봉은 그보다 더 높게 측정되고 있는데 조직문화, 근무환경, 보상과 평가 방식, 복지제도 등 여러 측면에서 다각도로 그 요인을 분석해 놓았다.

정서적 연봉이 높은 조직은 대체로 이렇다. 구성원들이 조직 리더에 대한 신뢰도가 높고, 자율성과 책임의 균형이 잡혀 있으며, 관계의 질을 잘 관리해 갈등이 발생해도 심리적 안전감이 유지된다. 또한 성과의 정의가 명확하다. 정서적 연봉은 우수한 인재를 장기간 조직 내에 머무르게 한다는 면에서 단순히 급여나 복지정책이 아니라 중요한 경영전략이자 조직관리의 최상위 어젠다다. 연봉만으로 경쟁하는 시대는 끝났다. 앞으로는 정서적 연봉을 높이는 데 힘쓰는 조직이 살아남을 것이다. 결국 핵심은 숫자가 아니라 ‘머무르게 하는 감정’이다.

양준영 교보문고 eBook사업팀 과장

조용철 글로벌이코노믹 기자 yccho@g-enews.com