이를 포함해 2031년까지 총 31만 가구를 민간 주도로 착공한다는 게 서울시 구상이다.

정부의 9월 7일 부동산 공급 대책에도 강남권과 한강 벨트의 집값이 잡히지 않자 내놓은 후속 조치다.

서울 집값 상승의 근본 원인인 인기 지역에 대한 공급을 늘리는 게 토지거래허가구역을 마포나 성동 등지로 확대하는 규제책보다 낫다는 판단에서다.

이미지 확대보기

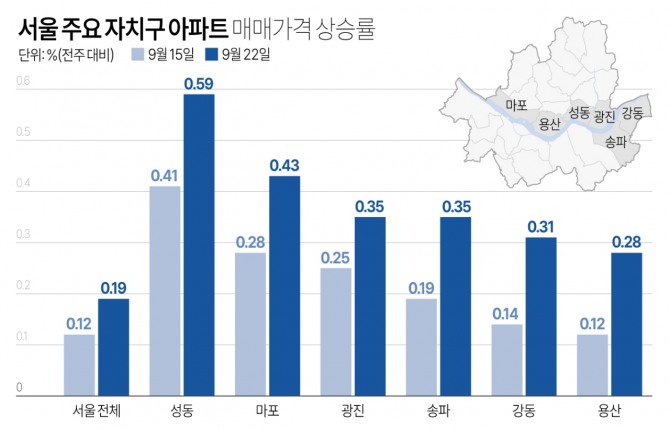

이미지 확대보기서울 아파트 가격은 9·7대책 이후에도 상승세를 유지 중이다.

한국부동산원 통계를 보면 서울 아파트 매매가격은 34주 연속 오름세다. 특히 서울 핵심 지역일수록 가격 상승폭이 가파르다.

2030년까지 수도권에서만 총 135만 가구를 공급하겠다는 국토부의 9·7대책이 약발을 다한 모양새다.

물론 서울시의 대책으로 단기 수급 불균형을 해소하긴 힘들다. 착공에서 입주까지 최소 7년에서 10년이 걸리기 때문이다.

서울시는 각종 절차를 간소화하면 공사 기간을 줄일 수 있다는 입장이다. 구역지정과 조합설립 이후의 사업시행 인가부터 이주 단계까지 속도에 중점을 둔다는 의미다.

통합심의 전 진행하던 환경영향평가 초안 검토회의를 생략하면 사업 기간을 줄일 수 있다.

재개발 임대주택 세입자 자격 조회도 1회만 실시하면 되고, 추정 분담금 검증 절차도 마찬가지다.

특히 시간이 많이 걸리는 부서 간 이견을 조율하는 역할도 조합 대신 서울시가 담당할 수 있다.

문제는 국토교통부와의 엇박자 정책이다. 김윤덕 국토교통부 장관은 같은 날 서울 지역 토지거래허가구역을 확대하거나 세제를 강화할 수 있다고 밝혔다.

부동산 투기에 대해선 강력한 제도적 수단을 동원한다는 강한 의지를 표현한 셈이다.

하지만 서울시와 국토부 간 부동산 문제를 보는 시각이 다를 수 있다는 시장의 우려도 있다.

서울시와 국토부 간 정책 조율을 강화해 단기적인 가격 안정책과 장기적인 공급 대책이 조화를 이룰 수 있어야 한다.