이미지 확대보기

이미지 확대보기OECD 최신 통계에 나타난 2022년 기준 ‘세전 세후 지니계수 개선율’을 보면 한국은 18.2%다. 지니계수는 소득불평등을 나타내는 지표로 0은 '완전 평등'을, 1은 '완전 불평등'을 의미한다.

시장소득 지니계수에서 세금과 복지혜택을 받은 후의 처분가능소득 지니계수를 비교하는 게 세전 세후 지니계수 개선율이다. 한국의 개선율 순위는 31개국 중 28위다.

한국의 시장소득 지니계수는 0.396이고 세금 복지혜택 후의 처분가능소득 지니계수는 0.324다. 세금이나 복지혜택으로도 소득불평등을 개선하지 못했다는 의미다.

벨기에의 경우 시장소득 지니계수는 0.481인데 처분가능소득 지니계수가 0.25로 48%나 개선되며 OECD 최상위권에 오른 것과 대조적이다. 개선율 상위권 국가는 핀란드(46.5%)·프랑스(43.3%)·슬로베니아(43.2%)·체코(42.4%)·아일랜드(42.2%)·오스트리아(41.8%) 순이다.

고소득층 세금을 많이 뗀 후 이를 소득재분배와 연금 등에 사용해야 개선율을 높일 수 있다. 한국도 이게 점차 나아지는 추세다. 한 자릿수에 머물던 개선율은 2015년 11.1%에서 2019년 16.1%까지 올라갔다.

코로나19 이후 각종 정부지원금을 투입하자 2020년에는 최고치인 19%를 찍었다. 이후 18%대를 유지 중이나 다른 나라에 비해 순위가 밀리는 상황이다.

그렇지 않아도 한국은 복지 수준이 두텁지 않은 나라다. 노령층이나 실업자 등 빈곤층으로 갈수록 소득 보장의 질도 떨어질 수밖에 없다.

통계청 자료를 보면 처분가능소득 대비 상대적 빈곤율은 2023년 기준 14.9%다. 상대적 빈곤율은 중위소득의 절반도 못 버는 빈곤층 비율을 뜻한다.

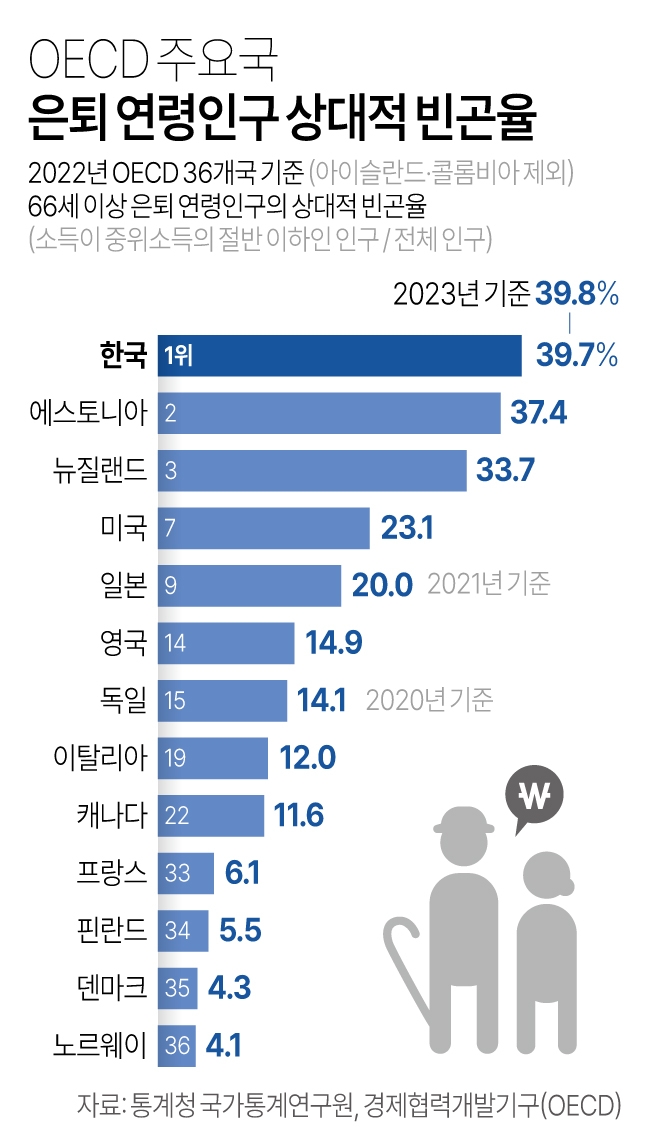

66세 이상 인구의 상대적 빈곤율만 따지면 39.8%다. 일본(20%)의 2배다. 노인빈곤율을 낮추는 적극적인 재정 정책이 필요하다.