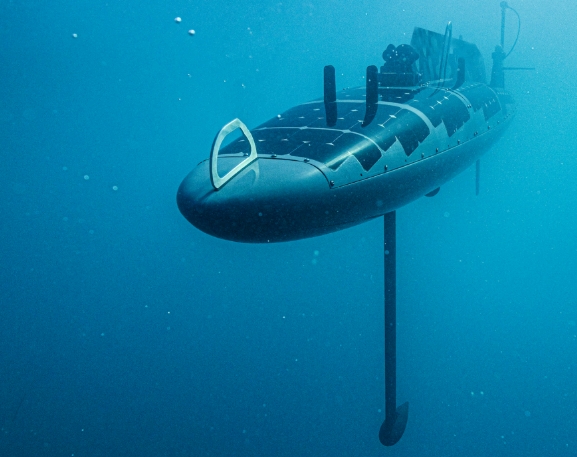

양자센서·AI 융합으로 수중 탐지 능력 진화... 핵잠수함 은밀성 위협받아

이미지 확대보기

이미지 확대보기러시아의 컴퓨터 하드웨어 전문 웹사이트 '오버클러커스'는 AI 기반 탐지 시스템이 수십 년간 해군의 전략적 우위를 지켜온 핵잠수함의 은밀성을 무력화할 수 있다고 5일(현지시각) 경고했다. 이는 핵추진 잠수함 도입을 검토하는 한국 해군의 미래 전력 구상에도 새로운 과제를 던진다.

최신 AI 기술은 수중 감시의 새 지평을 열고 있다. 양자 센서로 미세한 수중 진동을 감지하고, 전 세계 해역의 수중 감시망으로 잠수함 움직임을 추적하며, 위성으로 해수면의 미세한 변화까지 포착한다. 이런 빅데이터를 AI가 실시간으로 분석해 잠수함 위치와 이동 경로를 정확히 파악한다. 프랑스 해군이 AI 기업 프리리젠스와 개발 중인 시스템은 2025년 실전 배치를 목표로 수중 음향 분석을 통해 선박의 프로펠러 회전수와 날개 수까지 식별한다.

전 세계에서 39개국이 총 518척의 잠수함을 운용하고 있다. 디젤 잠수함이 36개국 364척, 핵추진 잠수함은 6개국 154척이다. 핵추진 잠수함은 미국 72척, 러시아 32척, 중국 12척, 영국 11척, 프랑스 8척, 인도 2척이 보유하고 있다. 이 중 전략 핵잠수함 44척과 공격용 핵잠수함 110척으로 나뉜다.

주요 해군 강국들은 AI를 전력 강화 핵심으로 삼고 있다. 미 해군의 자율운항 함정 '씨 헌터'는 AI로 수천 마일을 항해하며 대잠전과 기뢰 대항 작전을 수행하고, P-8 포세이돈 대잠초계기는 최신 센서와 무기 시스템으로 광범위한 해역의 잠수함을 탐지 추적한다. 중국은 AI 무인 잠수함 실전 배치를 준비하고, 영국은 AI 기반 위협 탐지 시스템 '스타털'을 운용한다. 호주도 오쿠스 동맹을 통해 AI 잠수함 추적 기술을 발전시키고 있다.

각국은 최첨단 스텔스 잠수함 개발에도 박차를 가하고 있다. 미국의 버지니아급(48척 예정), 러시아의 보레이-A급, 중국의 진급 SSBN과 상급 SSN, 영국의 아스튜트급 SSN과 드레드노트급 SSBN, 프랑스의 바라쿠다급 SSN과 트리옹팡급 SSBN, 인도의 아리한트급 SSBN이 대표적이다. 한국도 3000t급 이상 중형 잠수함 '도산안창호급'을 독자 개발하며 스텔스 기술을 확보했다.

그러나 AI 기술의 발전은 이러한 스텔스 기술의 효용성을 위협하고 있다. AI 기반 소나 시스템은 더 정확한 물체 감지와 복잡한 수중 데이터 해석이 가능하며, 무인 수중 차량은 정찰부터 공격까지 수행할 수 있다. 러시아가 시험을 거의 완료했다고 밝힌 AI 탑재 자율 핵무장 무인수중기 '포세이돈'이 대표적 사례다.

AI 기반 국방 시장은 2023년 79.5억 달러에서 2032년 215.6억 달러로 연평균 11.8% 성장이 예상된다. 한국도 우수한 AI 기술력과 조선해양 산업 기반을 토대로 새로운 성장 기회를 모색할 수 있다. IDC는 국방을 포함해 AI 관련 사업이 2030년까지 19.9조 달러의 경제 효과를 창출할 것으로 전망했다.

AI 기술은 여전히 중요한 도전과제에 직면해 있다. AI 시스템의 판단 오류나 적대적 공격에 대한 취약성은 핵잠수함 작전과 같은 고위험 군사 환경에서 치명적 결과를 초래할 수 있다. 특히 해양 환경의 복잡성과 불확실성은 AI의 신뢰성 있는 의사결정을 어렵게 만든다. 또한, AI 시스템의 '블랙박스' 문제, 즉 의사결정 과정의 불투명성은 지휘관의 전술적 판단을 제한할 수 있다.

AI 혁신은 군사 안보 지형을 근본부터 재편하고 있다. 각국은 자연 해양 소음 모방, 무인 수중 교란 작전, AI 알고리즘 교란 등 새로운 방어 전략을 연구하며 AI 시대에 걸맞은 해군 전략 수립과 기술 개발, 인재 육성에 박차를 가하고 있다. 이러한 변화는 국제 안보 질서에도 심대한 영향을 미치고 있다. 핵억지력의 근간이었던 핵잠수함의 은밀성 약화는 전략 핵전력의 취약성을 증가시켜 강대국 간 군사적 균형을 흔들 수 있다. 더욱이 AI 기술의 확산으로 중소 규모 국가들도 강대국의 핵잠수함을 탐지·추적할 수 있게 되면서, 기존의 해양 패권 질서가 재편될 가능성이 커지고 있다. 이는 해상교통로 보호, 배타적 경제수역 관리, 도서 영유권 분쟁 등 해양 안보 전반에 걸쳐 새로운 도전과 기회를 동시에 제공할 것으로 전망된다.

박정한 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com