1978년 첫 선, 제2차 세계대전 계기로 본격화

항공기 보호시설에서 정비‧보관 공간으로 진화

비용 부담으로 대한항공‧아시아나항공만 운영중

항공기 보호시설에서 정비‧보관 공간으로 진화

비용 부담으로 대한항공‧아시아나항공만 운영중

이미지 확대보기

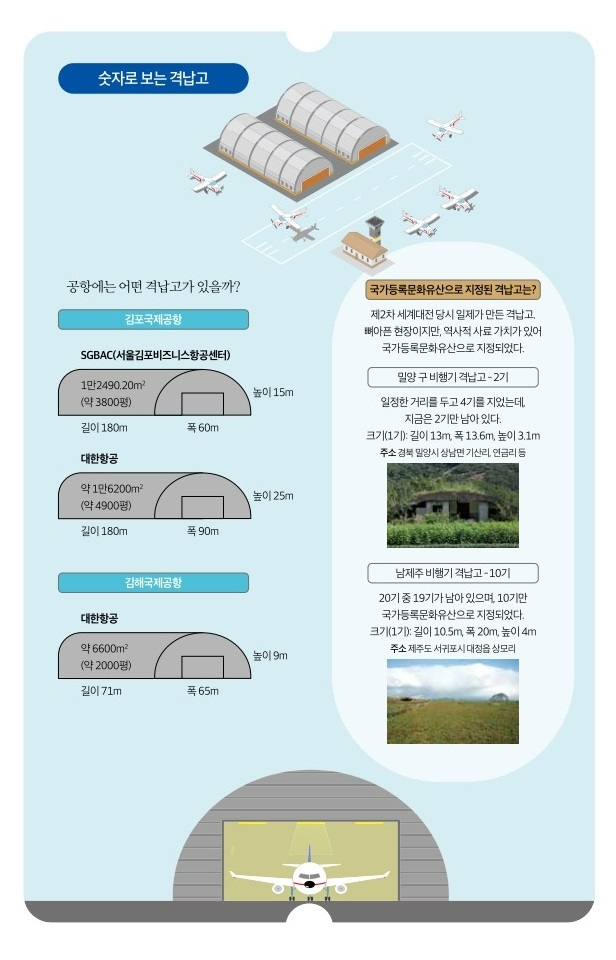

이미지 확대보기격납고는 항공기 창밖으로 보이기도 하지만, 문은 늘 꼭꼭 닫혀 있다. 일반인에게는 출입이 허용되지 않는데, 항공기의 안전과 직결되는 정비가 24시간 이루어지는 보안 시설이기 때문이다. 항공기를 정비하는 곳인 만큼 규모도 크다. 김포국제공항 인근에 있는 대한항공 격납고는 길이 180m, 폭 90m, 높이 25m에 달한다. 전체 넓이는 약 1만6200㎡로 축구장 2개를 합친 규모다. 이 격납고는 중소형 항공기는 물론, 대형 황공기까지 세 대를 동시에 수용할 수 있다.

격납고는 대체로 내부에 기둥을 두지 않으며, 높은 곳의 항공기 엔진을 정비할 때 추락에 노출될 위험이 있어 천장에 운반용 호이스트(기중기)나 레일 등을 설치해둔다. 조명 시설이나 전기식, 고압 공기식 등 시설물도 작업하기 용이한 장소에 배치한다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기격납고 필요성이 본격적으로 대두된 것은 세계대전을 겪으면서부터다.

항공기가 전쟁 무기가 되면서 군용기를 폭격으로부터 보호하기 위해 격납고를 지었다. 당시 격납고는 군용기 한 대가 들어가는 정도의 콘크리트 구조물이었다.

이 흔적은 우리나라에서도 발견할 수 있다. 제2차 세계대전 당시 일본군이 건설한 군용기 격납고가 전남 무안. 경북 밀양‧영천, 제주도 서귀포시 대정읍 등이 남아있다. 그중 제주도 ‘남제주 비행기 격납고’에는 20기 중 19기의 격납고가 원형 그대로 보존되어 있다. 격납고 하나의 크기는 폭 20m, 높이 4m, 길이 10.5m 정도다. 제주도민을 강제 동원해 지은 시설로, 인근 모슬포 바닷가의 자갈과 모래에 시멘트를 섞어 만들었다고 한다. ‘알뜨르 비행장’으로도 불리는 이곳은 뼈아픈 역사의 현장이다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기하지만 모든 정비를 격납고 안에서 진행하는 것은 아니다. 항공기 소모성 액체 보급. 기내 청소 등 일상적 운항 정비는 승객이 탑승하는 곳에서 진행하거나 운항 중이 시간을 이용한다.

격납고 안에서 이루어지는 정비는 흔히 ‘중정비’라고 한다. 중정비는 항공기가 안전하게 운항할 수 있는지 판단하는 감항성(airwogthiness) 상태를 유지하는 정비로, 기체 결함을 파악하는 비파괴 검사, 부품 장착‧탈착 등을 진행한다. 점검 하ᅟᅳᆫ 데 15일 이상 소요되며, 주기적으로 기체 구조는 약 2년, 초정밀 검진은 약 6년 주기로 시행한다.

격납고 크기에서 짐작했을 테지만, 모든 항공사가 격납고를 보유하기는 어렵다. 규모와 운영 비용이 상당한 데다 설치 금액만 1000억원 내외이기 때문. 격납고가 따로 없는 저비용 항공사(LCC)는 해외 대형 항공사의 인프라를 활용한다. 국내 항공사가 해외 항공 정비에 지출하는 비용은 연간 1조2000억원 이상이다. 따러서 격납고를 보유한다는 것은 항공사의 경쟁력을 의미하기도 한다. 실제 격납고를 소유한 국내 항공사는 대한항공과 아시아나항공 뿐이다.

항공사 뜻대로만 운영된다면 항공기 정기 점검만으로도 충분하다. 그러나 사고는 예기치 않게 찾아오기 마련이다. 실제로 지난 2016년 모 항공사의 항공기 동체가 지상 조업 중 부서지는 사고가 발생했다. 갑작스러운 사고에 항공기를 정비할 격납고를 한 달 동안 구하지 못했다. 파손이 심해 항공기를 해외로 보낼 수도 없었다. 결국 한국항공우주산업(KAI)의 경남 사천 공장에서 수리할 수 있었다. 비행기 한 대가 하루만 쉬어도 항공사는 약 1억원의 손해를 입는다. 당시 모 항공사가 얼마나 애를 태웠을지 미뤄 짐작할 수 있다.

이미지 확대보기

이미지 확대보기이처럼 격납고 범위를 확장하면, 세계에서 가장 큰 격납고는 미국 애리조나주에 위치한 ‘데이비스-몬탄 미 공군기지’다. 제2차 세계대전이 끝난 뒤 남겨진 군용기 외 수송기 등 여러 항공기가 수용돼 있다. 크기는 4300ha(헥타아르)가 넘는데 축구장 약 6140개 규모다.

유럽에서는 스페인 테루엘주 테루엘 공항이 가장 큰 격납고로 알려져 있다. ‘여객 없는 공항’이라 불리는 이곳은 340ha(축구장 약 480개 규모)로, 약 2800m의 활주로가 있어 다양한크기의 항공기가 안전하게 이착륙할 수 있다.

<자료=한국공항공사>

채명석 글로벌이코노믹 기자 oricms@g-enews.com