정부가 내세운 '시장 안정'이라는 목표는 역설적이게도 이제 막 시장에 진입하려는 청년들에게는 넘을 수 없는 거대한 장벽이 됐다. 강력한 대출규제는 가계부채 관리를 위해 필요하다는 명분이 있지만, 소득은 있으나 자산 축적 기간이 짧았던 청년들과 현금이 부족한 실수요자들은 유일한 희망이었던 '레버리지' 기회마저 사실상 원천 봉쇄한 셈이다.

이러한 상황에 더해 정책에 대한 뿌리 깊은 불신이 주거 사다리를 걷어차 버렸다는 인식을 하지 않을 수 없다. 지난 문재인 정부 당시 '주거 안정'을 약속하며 수많은 대책을 내놓았지만 오히려 서울과 수도권 집값은 천정부지로 치솟는 정책 실패를 경험했다. 10년 전 10억 원이면 서울에서 평균을 훨씬 넘어서는 아파트였다. 그러나 현재 해당 가격은 평균을 한참 밑도는 가격이 됐다. 이러한 학습효과는 청년들에게 '더 늦으면 영원히 기회가 없다'는 공포를 심어주었고, 결국 '영끌'(영혼까지 끌어모음)이라는, 마지막 사다리를 잡기 위한 필사적인 움직임으로 이어졌다.

하지만 현 정부의 강력한 규제는 이 마지막 '영끌'의 기회마저 차단했다. 결국 사다리에서 밀려난 청년들은 고스란히 불안정한 주거 시장으로 내몰리고 있다. 전세 사기에 대한 공포와 가파르게 오르는 월세 부담이라는 이중고 속에서 헤매게 된 것이다.

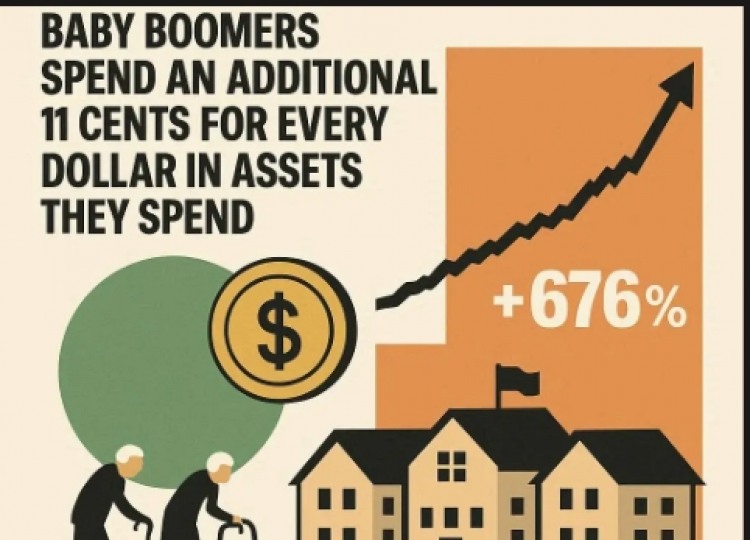

이는 단순한 주거 문제를 넘어 자산 격차를 고착화하고 주거 안정이라는 희망을 빼앗은 상황이 된다. '내 집 마련'이 곧 자산 형성이자 중산층으로 진입하는 사실상 유일한 통로였던 한국 사회에서 이 사다리가 끊어졌다는 것은 극심한 박탈감을 의미한다.

주거 안정이 담보되지 않는 상황에서 연애·결혼·출산을 포기하는 'N포 세대'의 현실은 더욱 공고해질 뿐이다. 지금의 정책이 미래 세대의 희생을 담보로 한 '숫자상의 안정'에 그친다면, 우리 사회는 장기적인 성장 동력과 활력을 잃게 될 것이다. 청년들이 좌절감 대신 희망을 가질 수 있도록 단순한 수요 억제가 아니라 실질적인 주거 상향 이동이 가능한 '새로운 사다리'를 놓는 근본적인 정책들이 나와야 한다.

구성환 글로벌이코노믹 기자 koo9koo@g-enews.com